El Museo Regional “Aníbal Cambas” está ubicado en el Parque República del Paraguay Villa Sarita de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Entrada Principal

Ingreso

Fachada Histórica

El Museo funcionó siempre en el edificio de estilo ladrillero ubicado en Alberdi 600, propiedad de la Municipalidad de Posadas, cedido en comodato a la Junta de Estudios Históricos de Misiones. En sus inicios contaba con una sala central y otras dos a los costados, donde se exhibían las colecciones. A comienzos de este siglo XXI el gobierno provincial contempló la posibilidad de construir un edificio adosado al anterior. La obra se inauguró el 17 de marzo de 2016.

El 20 de marzo de 1939 se formó la “Junta de Estudios Históricos de Misiones”. Uno de sus primeros propósitos fue abrir un museo a la comunidad, que atestiguara la historia de la región y expusiera la flora y la fauna; se inauguró el 20 de marzo de 1940.

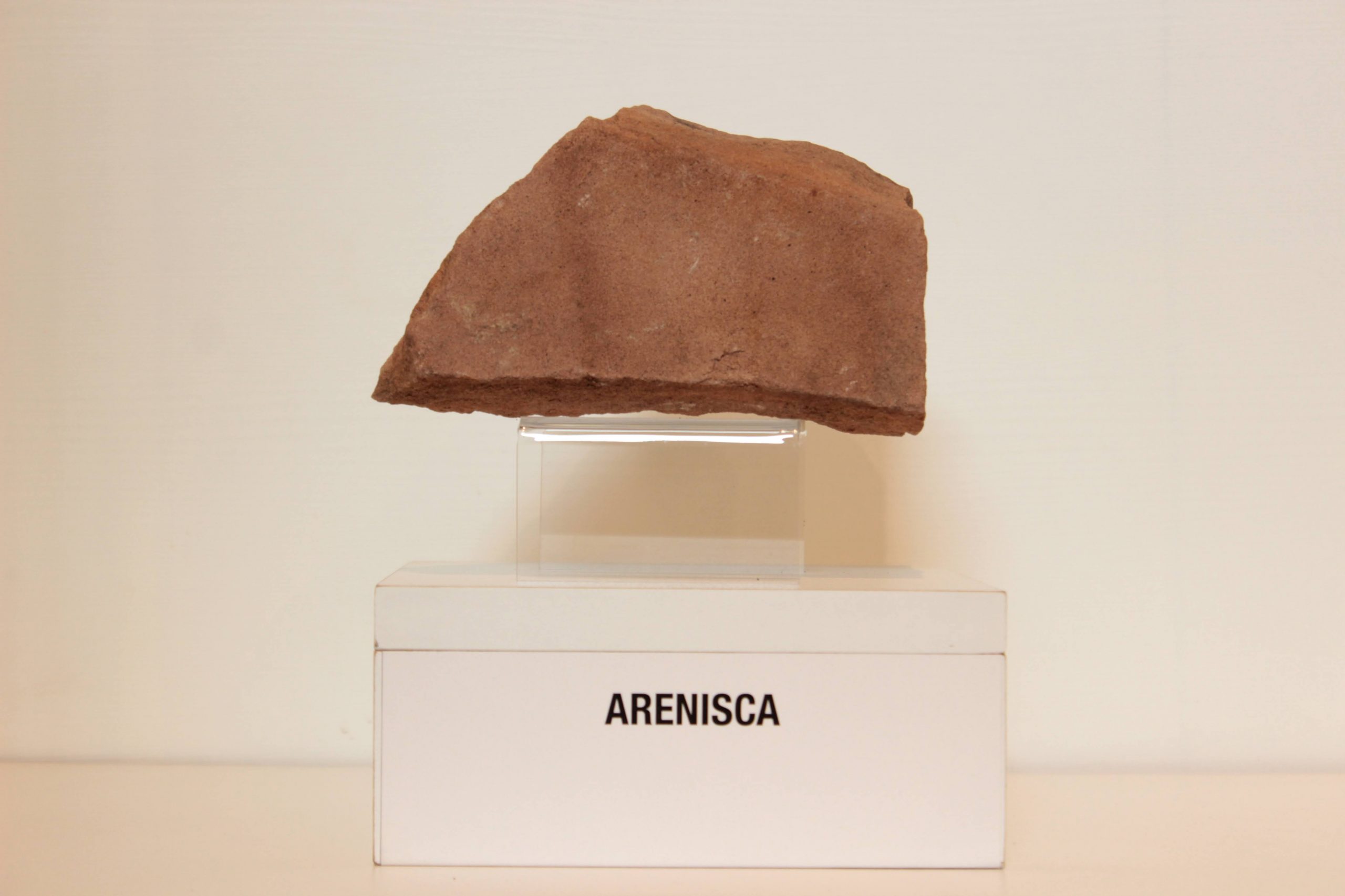

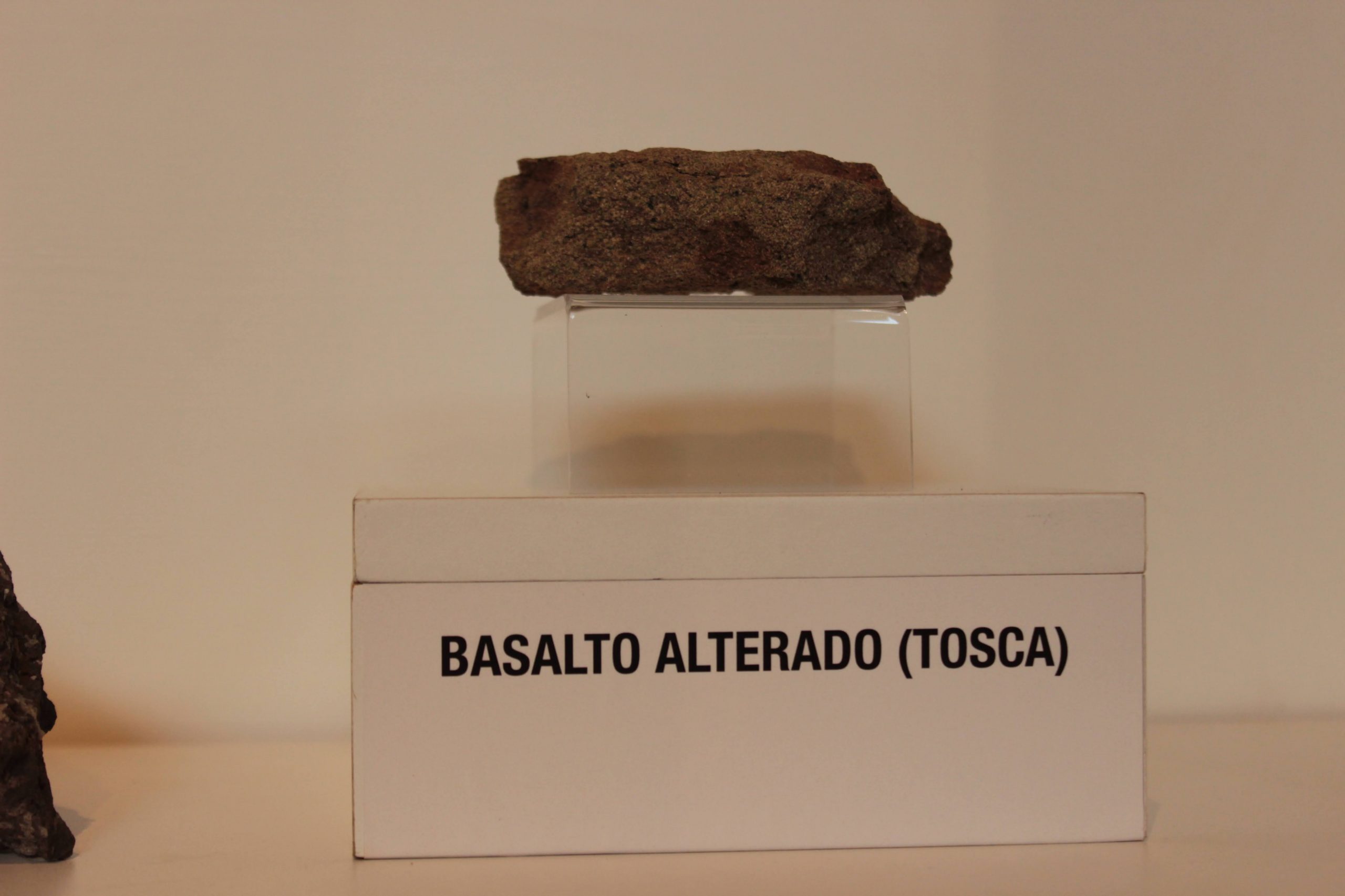

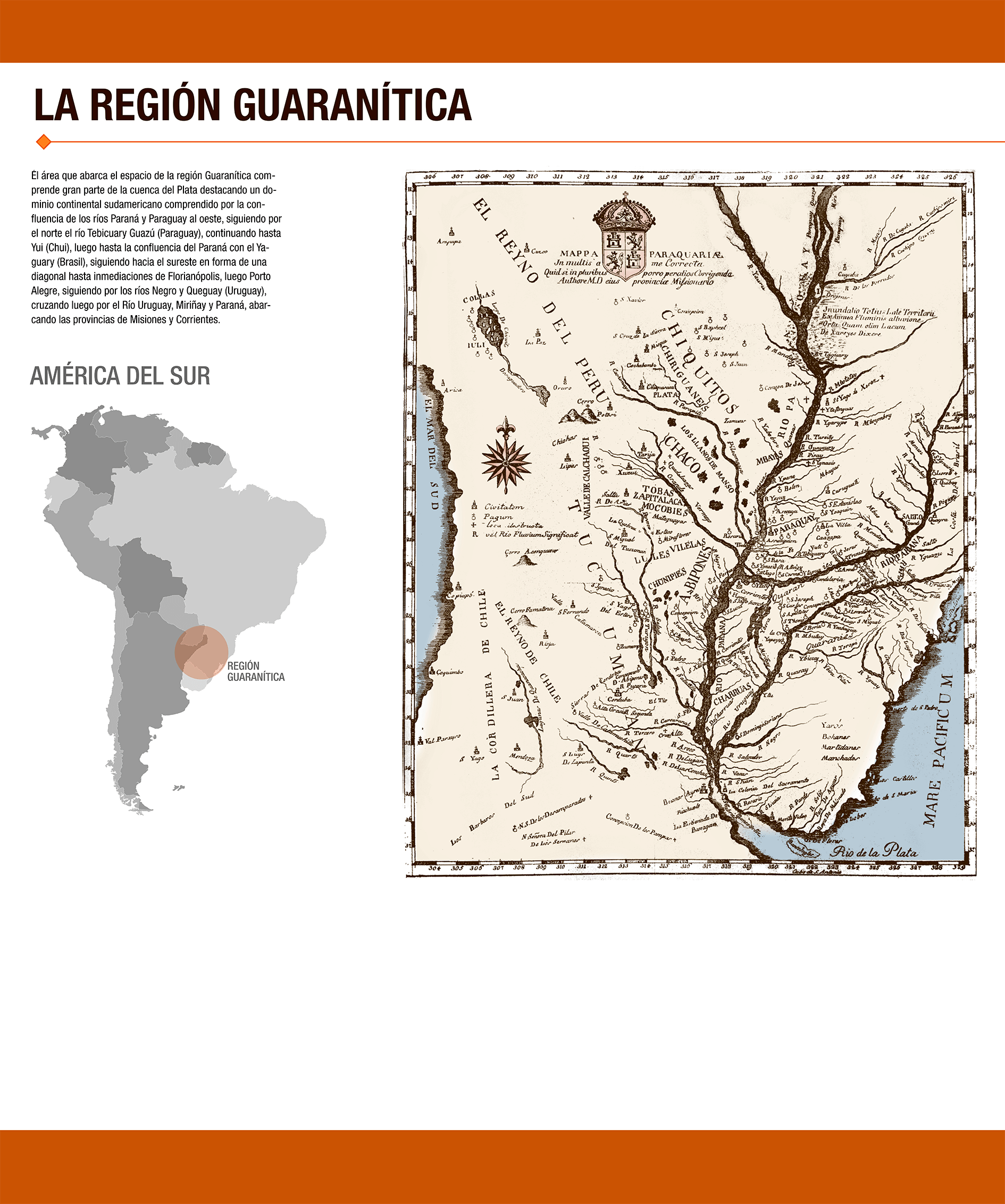

Ingresar a la Sala de las Primeras Culturas implica conocer el espacio geográfico guaranítico, que abarca gran parte de la cuenca del Plata. Con paisajes de selva y campo, muchos cursos de agua, suelos color ladrillo, areniscas, rocas basálticas y algunas variedades de cuarzo; todo ello unificado por el clima cálido, variedades “tropical” y “subtropical con y sin estación seca”.

Aníbal Cambas fue Escribano Público Nacional, escritor, historiador. Cofundador de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, de la que fue presidente y del Museo Regional, que lleva su nombre. Creador de los escudos de la Junta y de la provincia de Misiones.

Salida

Sala "Primeras Culturas" (Sector A)

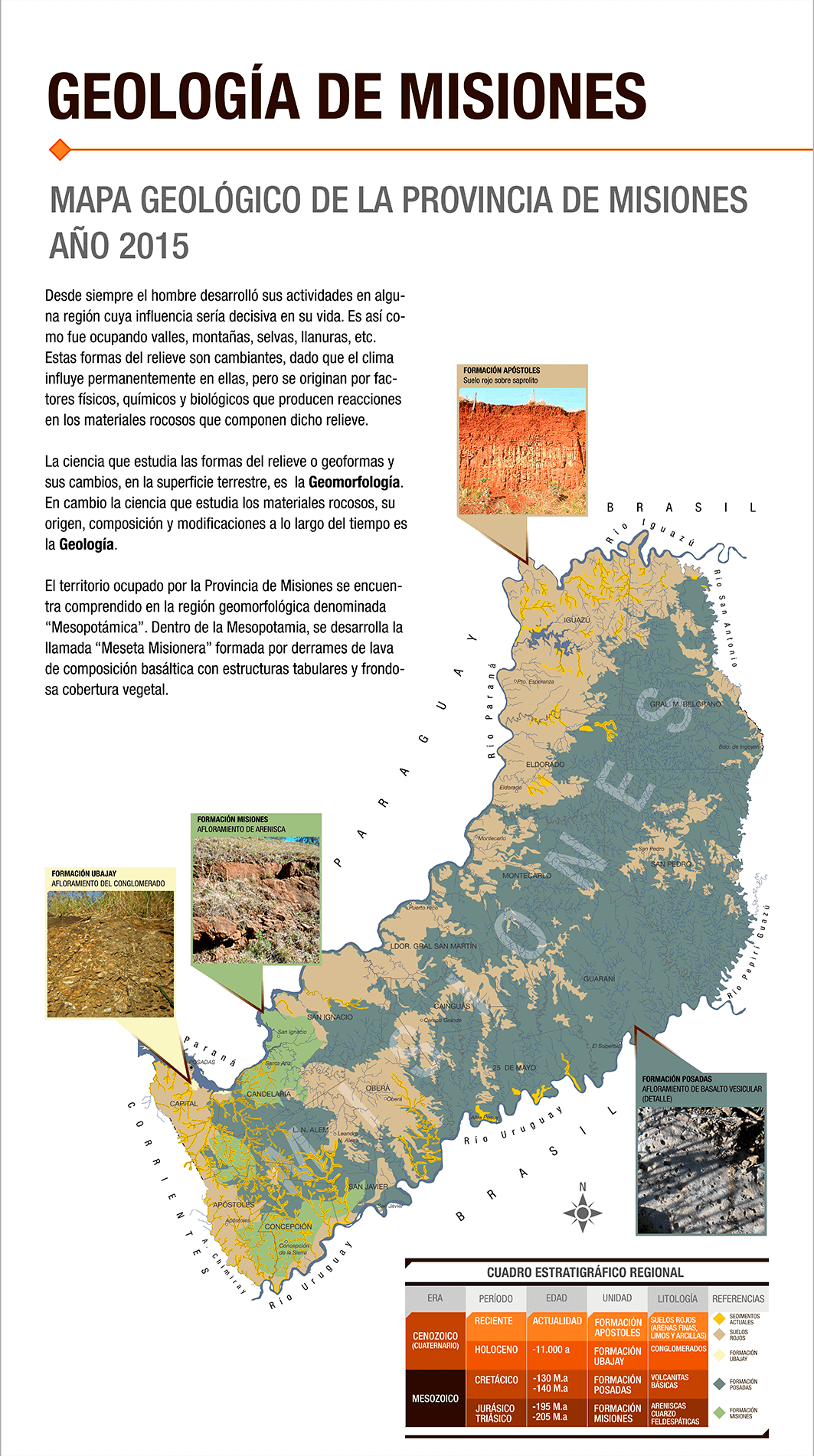

Misiones se ubica en la región geomorfológica denominada “Mesopotámica”, en la que se desarrolla la llamada “Meseta Misionera”. Las unidades geológicas son: Formación Misiones, Formación Posadas, Formación Ubajay y Formación Apóstoles.

Sector B

Ingreso

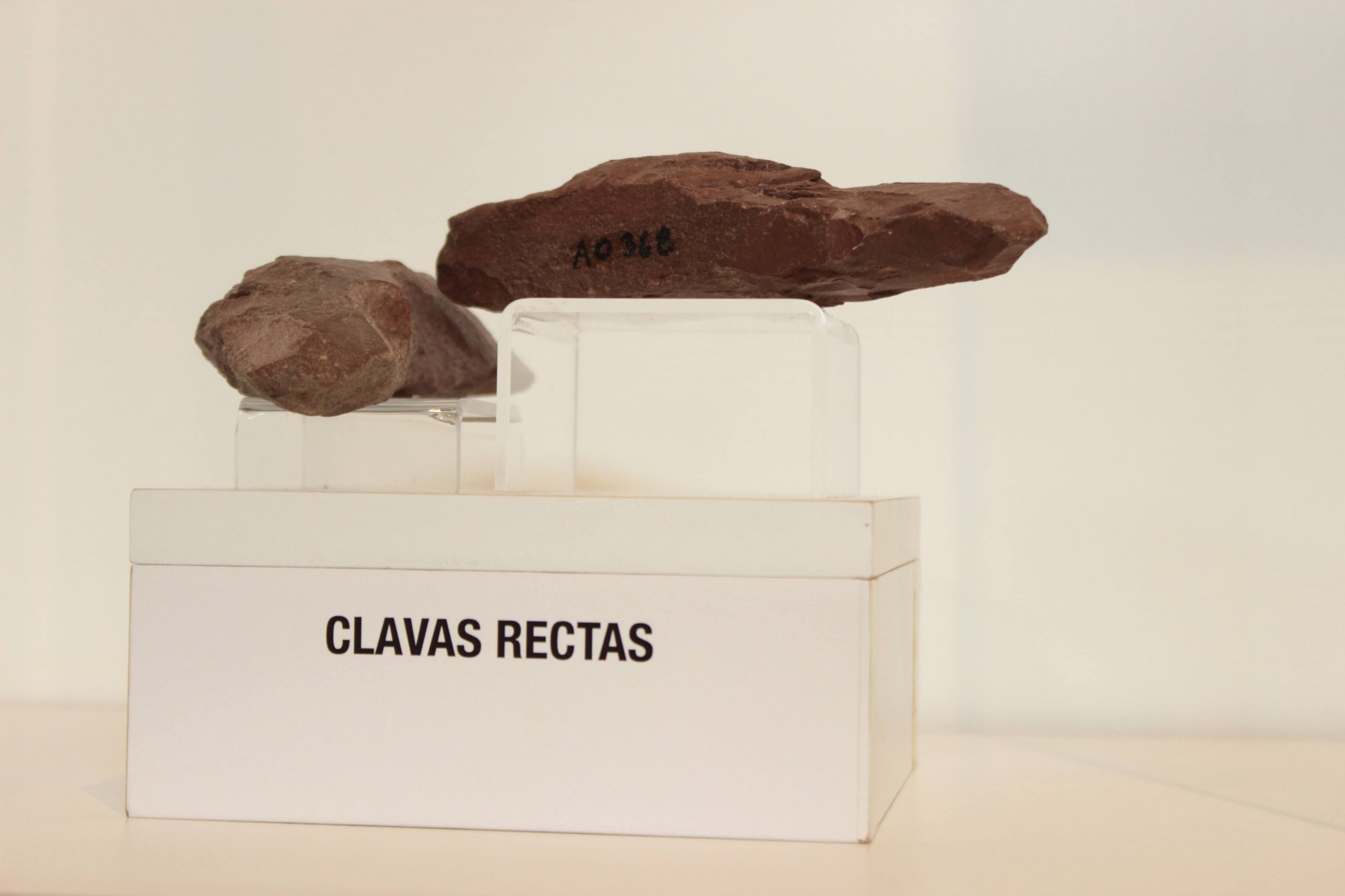

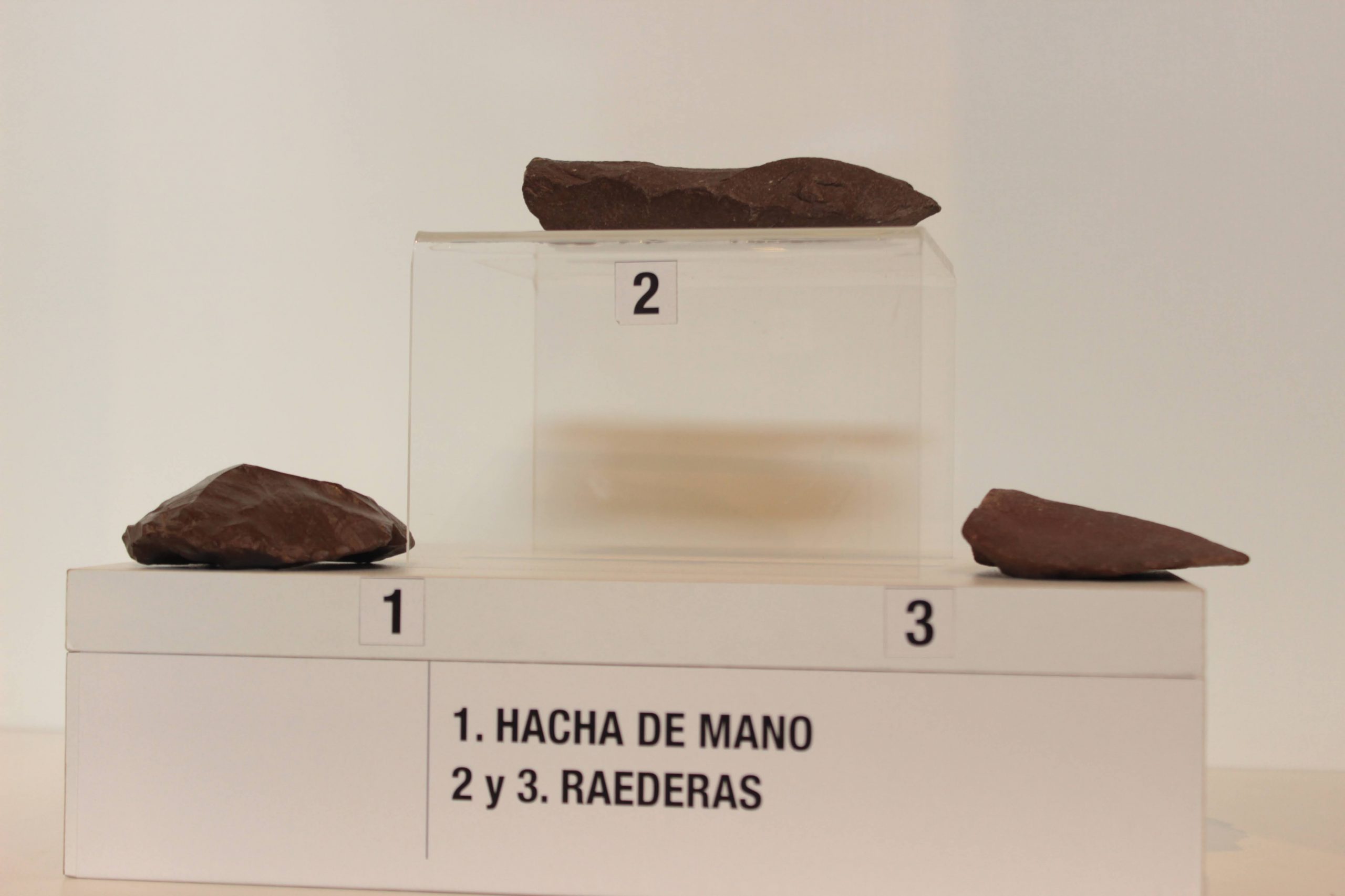

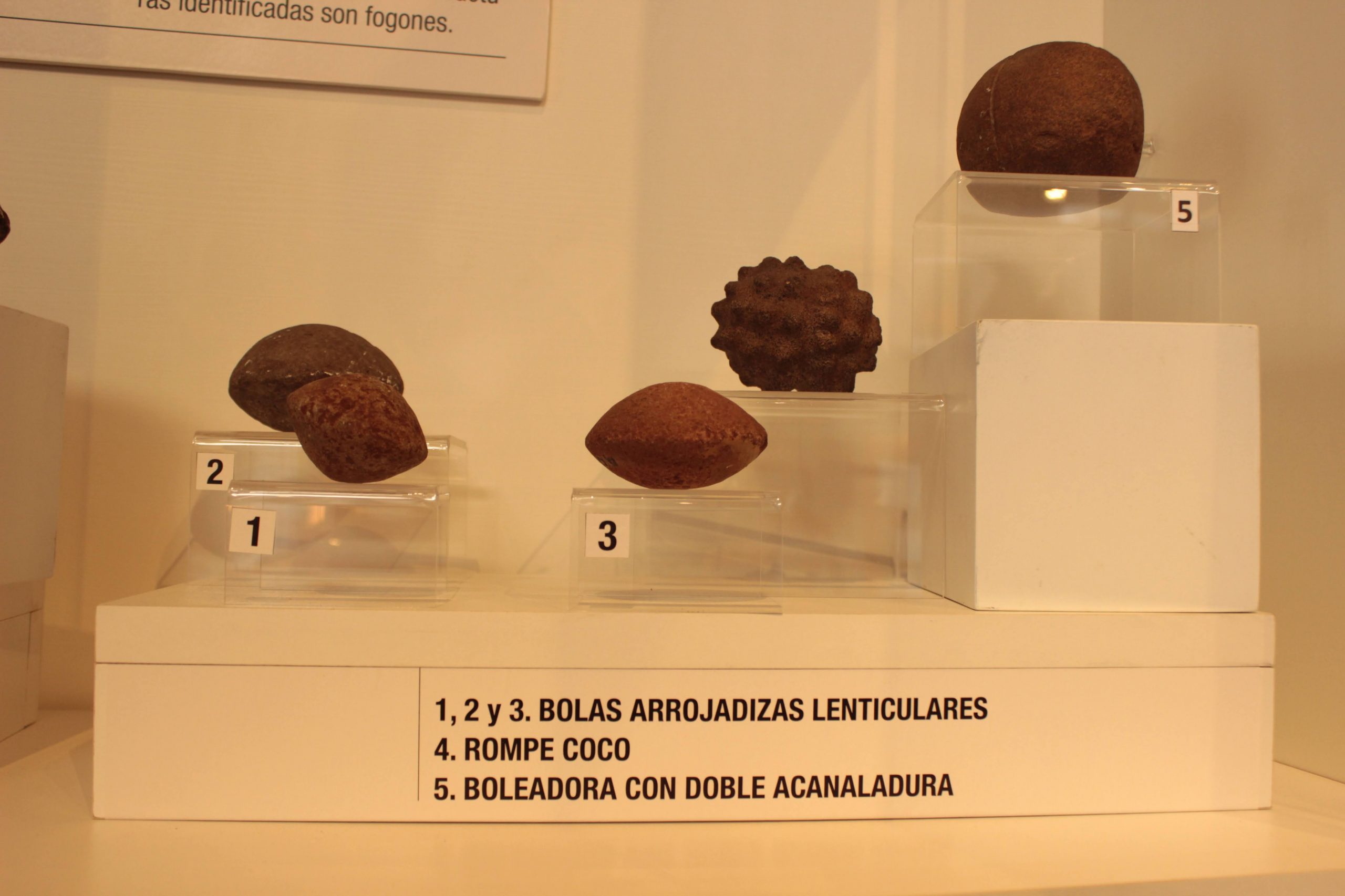

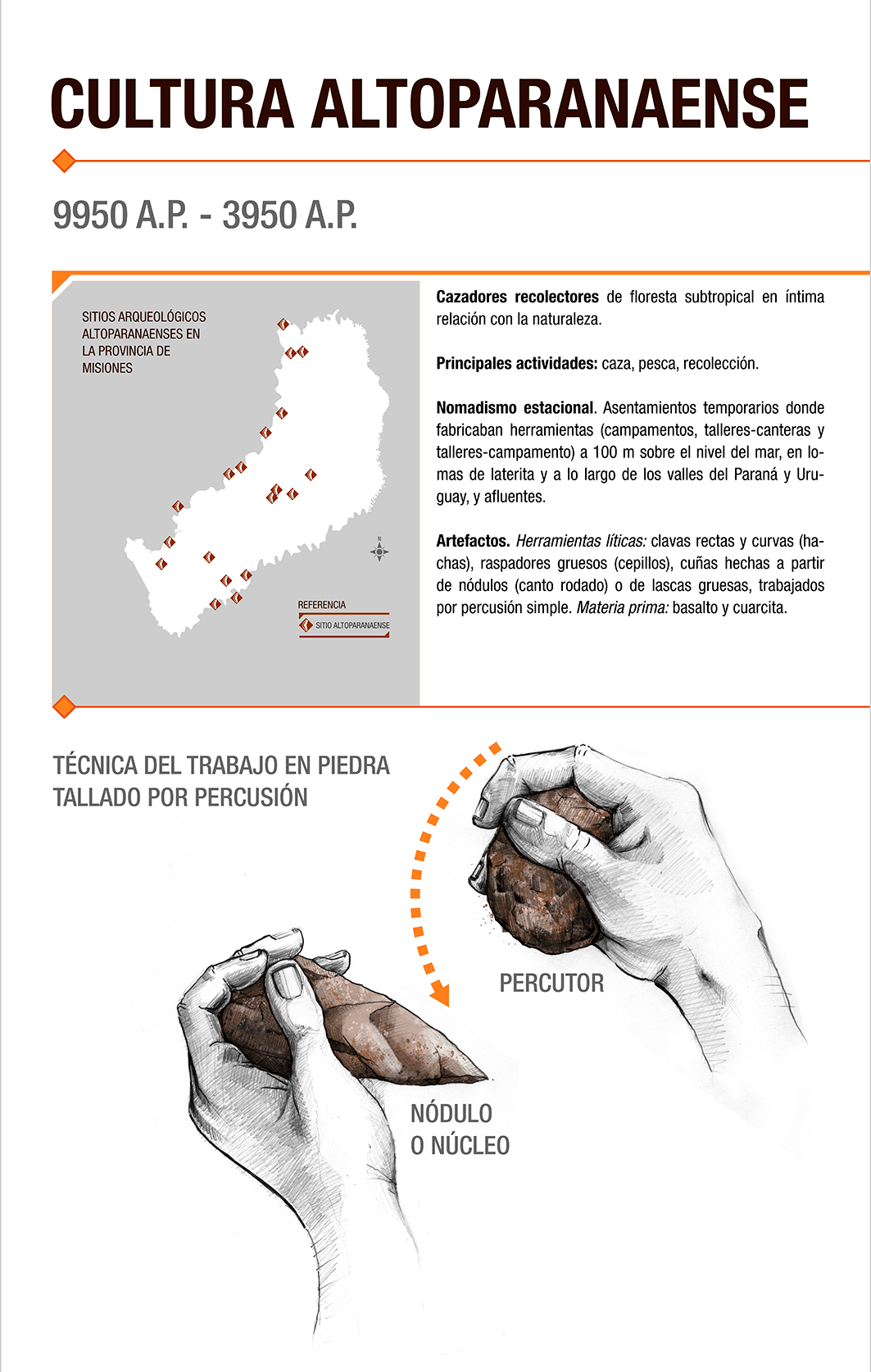

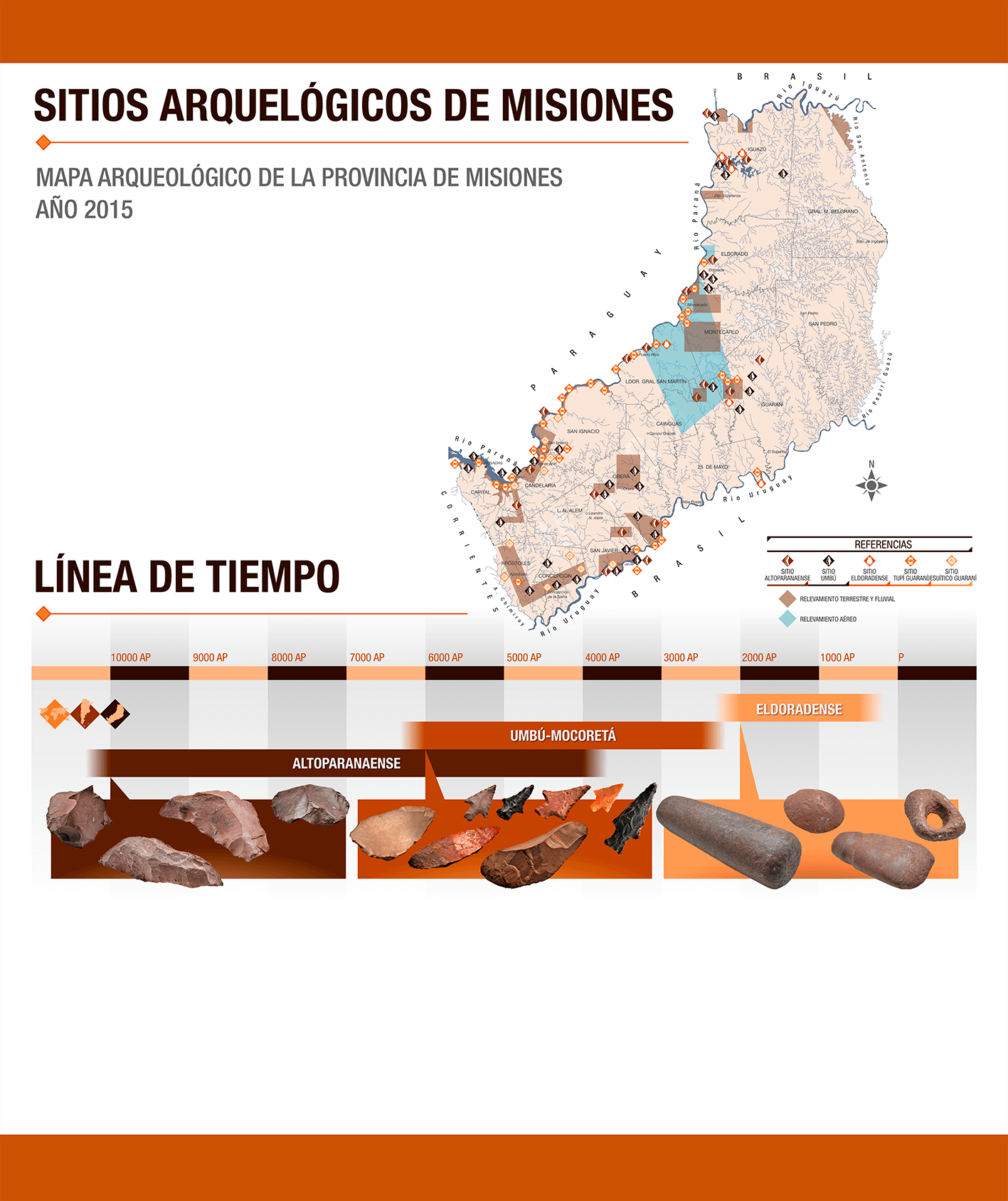

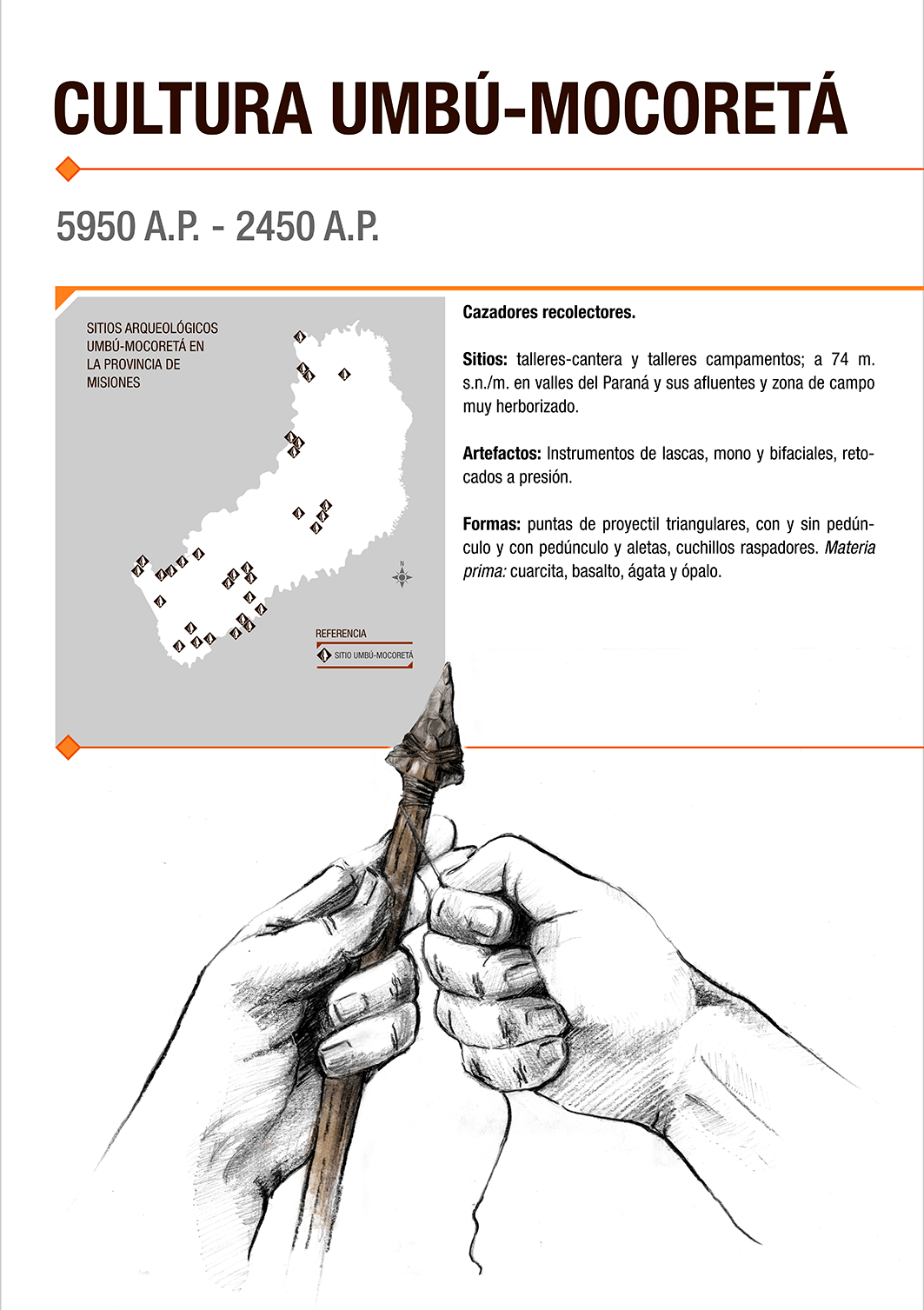

El poblamiento precolombino en las Tierras Altas Orientales se inició hace unos 10.000 años. Se reconocen dos grandes etapas culturales: la lítica y la agro-alfarera. En la etapa lítica se desarrollaron dos tradiciones: Altoparanaense-Humaitá y Umbú-Mocoretá; cazadores-recolectores de floresta subtropical, ubicados a lo largo de los valles de los ríos Paraná y Uruguay y afluentes. Patrón de asentamiento: nomadismo; organización socio- política: la banda.

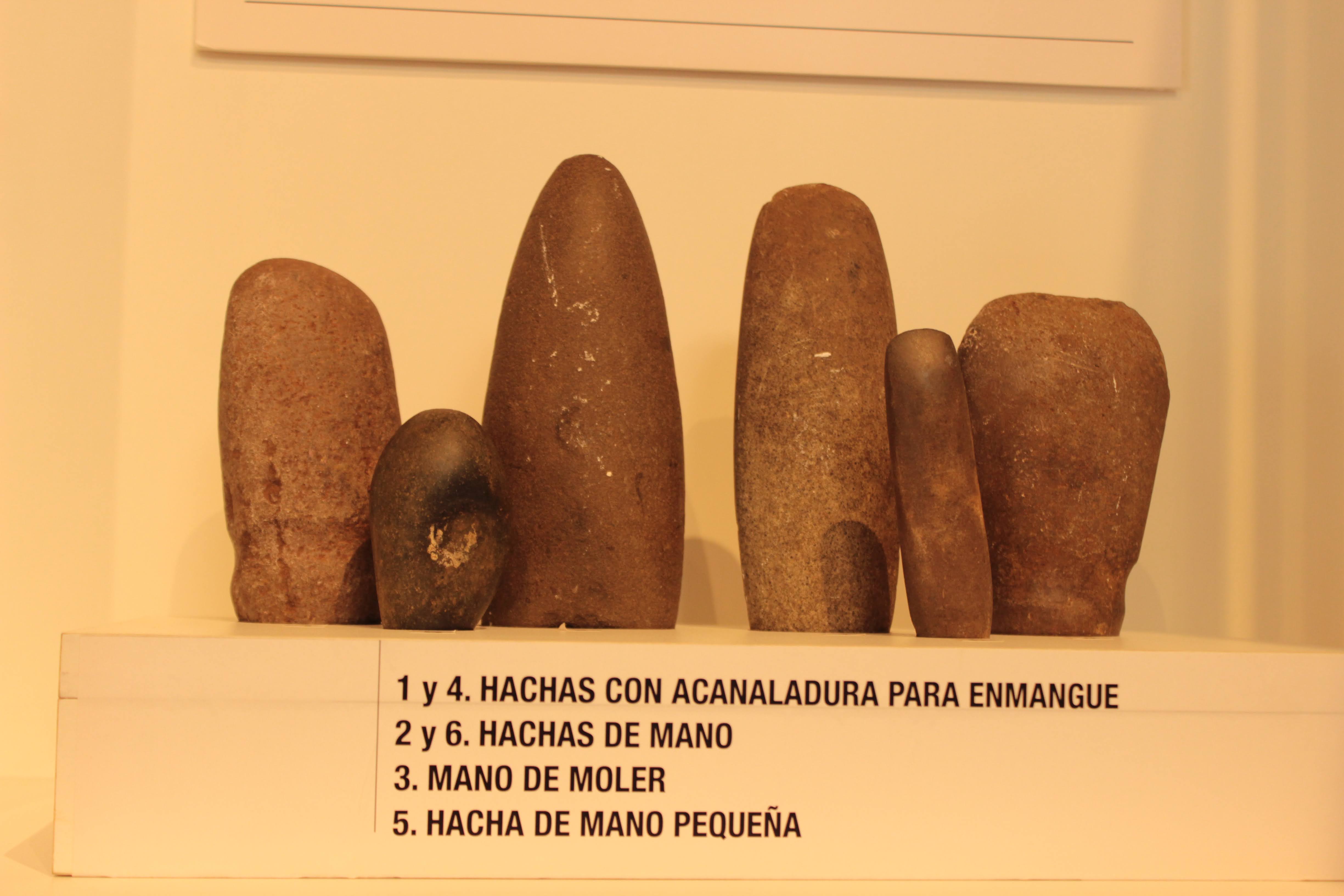

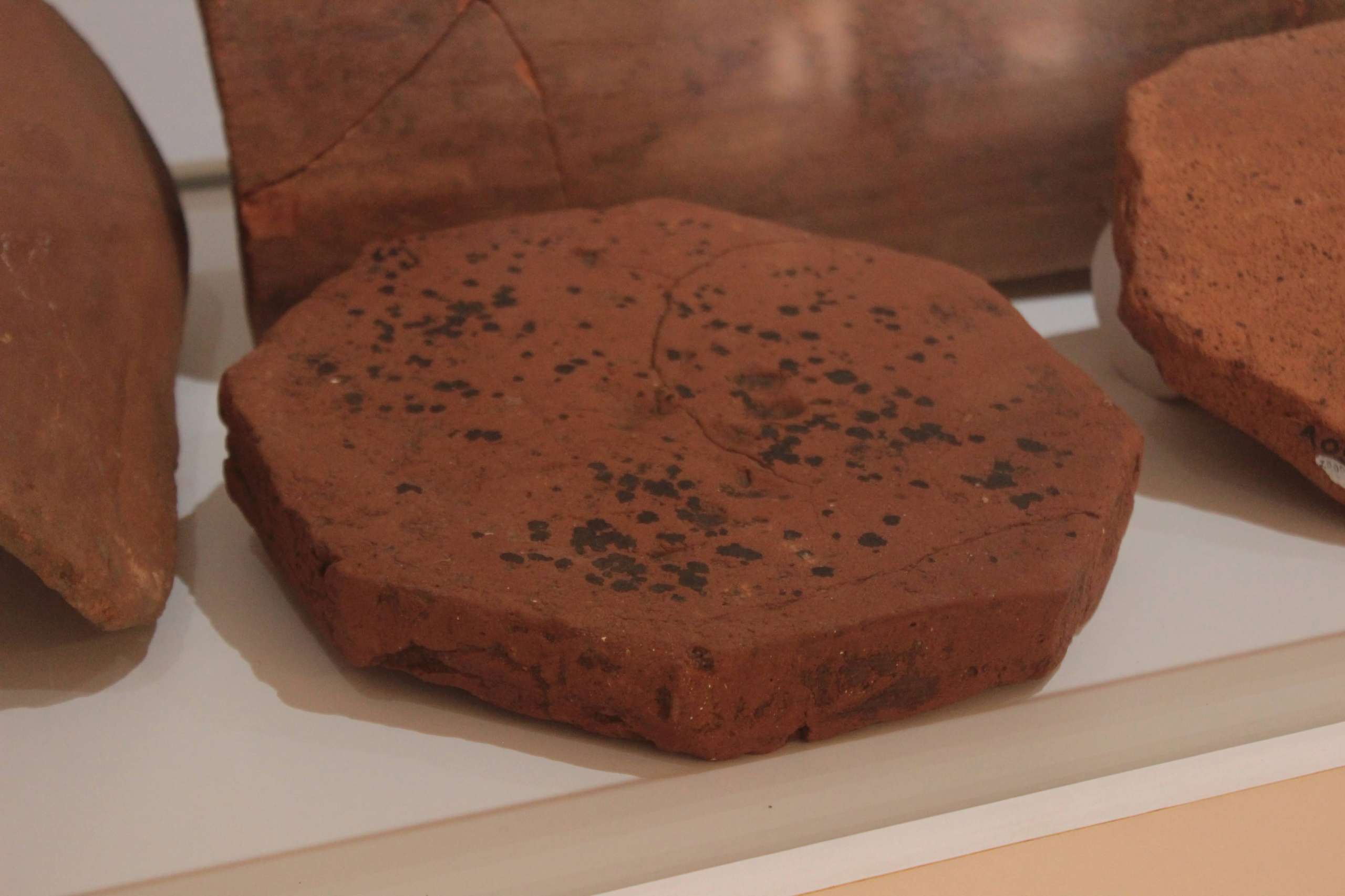

La tradición Altoparanaense presenta una industria de instrumentos sobre núcleo y lascas: clavas o hachas bifaces rectas y curvas para tallar árboles; picos, raederas alargadas gruesas para trabajar la madera, raspadores plano-convexos, fabricados en cuarcita, basalto y rocas meta-sedimentarias.

Sector C

Sector A

Sector B

Sala 2

Patio de las Areniscas

Biblioteca

Sector D

Sala Ache Guayaki (Sector A)

Tradición Umbú-Mocoretá: Industria: puntas de proyectil con y sin pedúnculos, trabajados sobre láminas delgadas de cuarcita, ópalo y ágata. Pequeños raspadores, perforadores y cuchillos para trabajar cueros y cortar.

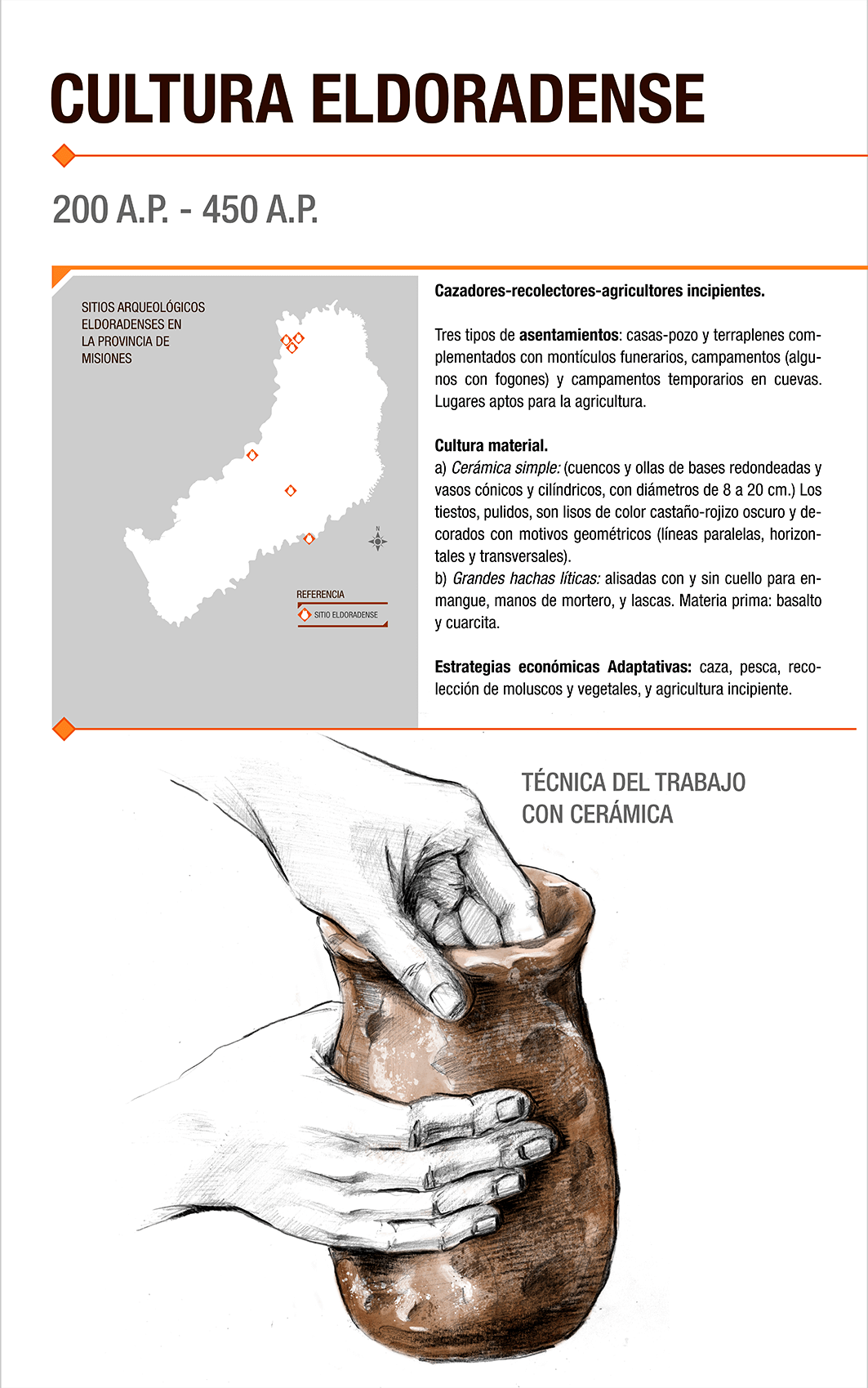

La etapa agro-alfarera comprende dos sub-etapas: Eldoradense-Taquara y Cultura Tupí-Guaraní. La Tradición Taquara-Eldoradense fue de cazadores-recolectores-agricultores, con instrumental lítico asociado: hachas alisadas (con y sin cuello para enmangue), manos de mortero, morteros planos, cerámica simple: pucos y ollas y vasos cónicos o cilíndricos, lisos y decorados.

Sector E

Sector C

El hombre eldoradense practicó las siguientes actividades económicas: caza, pesca, recolección y agricultura (maíz, mandioca, batata, zapallo, etc.). Patrón de asentamiento: sedentarismo. Sitios: casas pozos y terraplenes complementadas con montículos funerarios, y campamentos en los que las únicas estructuras identificadas son fogones.

Salida

Sector D

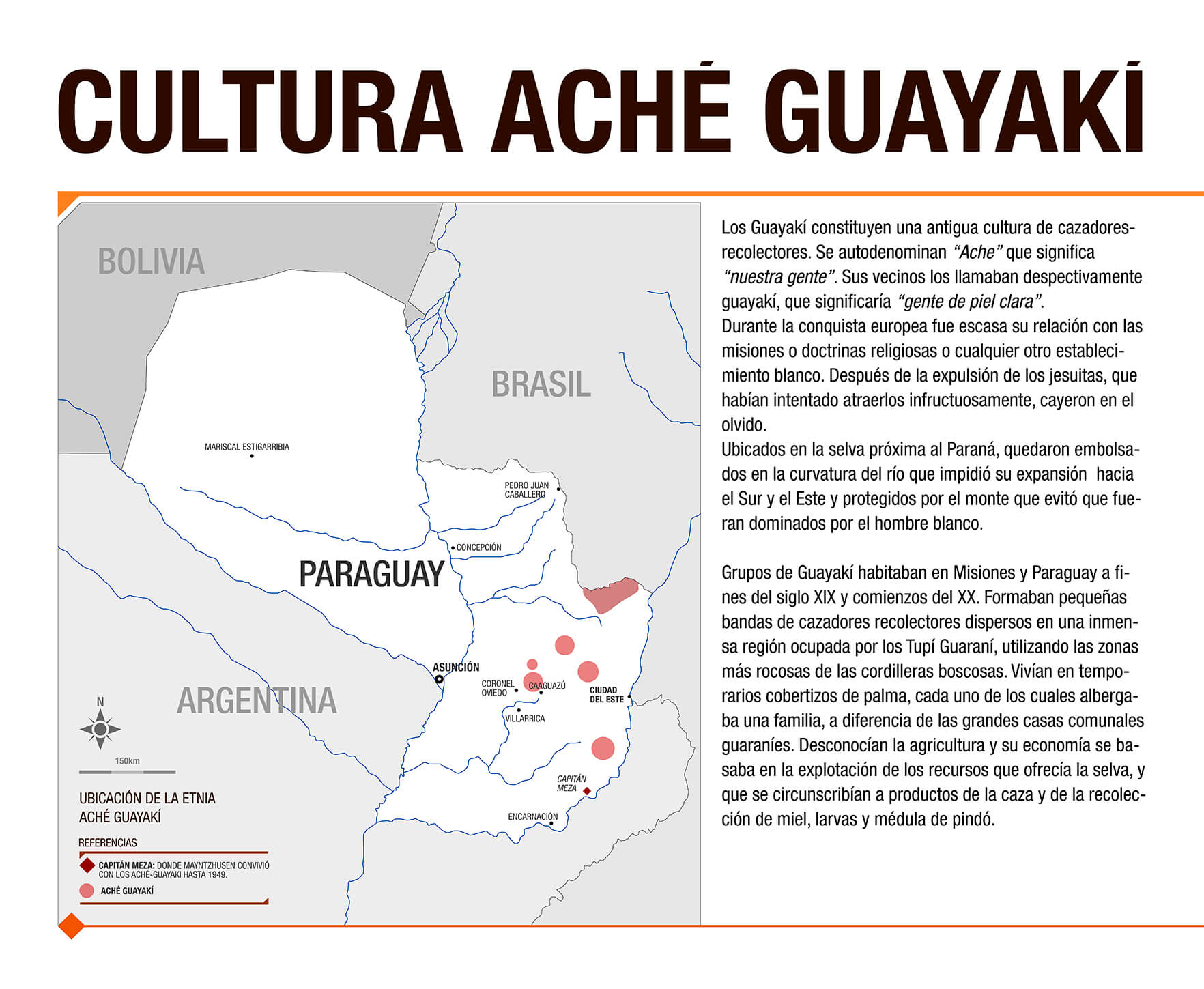

Los Guayakí: cultura de cazadores-recolectores, autodenominados “Ache” (“nuestra gente”). Grupos de Guayakí habitaban en Misiones y Paraguay a fines del siglo XIX y comienzos del XX, formando pequeñas bandas dispersas en una gran región ocupada por los guaraníes. Desconocían la agricultura y su economía se basaba en la explotación de los recursos de la selva, y que se circunscribían a productos de la caza y de recolección.

El campamento es el espacio de la mujer que fabrica cestería, alfarería, cocina y cuida a los niños. Lo representamos con el NAKU, gran cesto flexible confeccionado por ella, entretejido con una sola hoja de pindó, donde transporta diariamente los enseres del campamento.

Sector B

Auditorio

Auditorio

Salida

La selva es del hombre que caza y recolecta para el grupo. El HACHA es de piedra encastrada; sirve para abrir agujeros en los árboles, obtener miel de los huecos de troncos, machacar el interior del pindó para extraer su médula, cortar fibras vegetales y voltear árboles.

Familia matrilocal, extensa. Diariamente improvisaban el campamento, para comer y descansar. Exhibimos ollas y platos de arcilla negra; calabazas para acarrear líquidos; tatá para hacer fuego; reiti o cesto trenzado con fibra de tacuarembó e impermeabilizado con mezcla de cera y carbón, para transportar miel y otros líquidos.

Juguetes de los niños: hacha de piedra pequeña, trompos de cera, juegos de hilos, mascotas como culebras pequeñas. La música ocupaba un lugar especial en el campamento. Los instrumentos musicales bombo de madera, cuerno y flautas. Los adornos corporales son pulseras y colgantes, que simbolizan los triunfos de los cazadores sobre sus presas, o sirven de adorno para las mujeres.

Sector C

Empleaban husos de madera para hilar y luego tejer. La palmera ofrece muchas alternativas para la alimentación y confec¬ción de utensilios de uso diario: larvas de un coleóptero, palmito, hojas para cestería, fibras para cuerdas y lazos, y miel para los niños.

Simbiosis mataco-guayaki. Colección donada por Mayntzhusen, en 1910, de dos culturas que convivieron cerca de Trinidad y Jesús, en Paraguay: guayakí y mataco. Formada por textiles, juguetes, botones y figuras zoomorfas pequeñas de cerámica.

Sector A

Federico Cristian Mayntzhusen (1873-1949) nació en Hamburgo, Alemania. En 1902 se instala en el Paraguay, donde tiene conocimiento de la cultura guayakí, a la que dedicará su tiempo para estudiarla.

En 1939 Mayntzhusen comenzó a colaborar con la Junta de Estudios Históricos de Misiones y el Museo Regional “Aníbal Cambas” que recibió en donación una importante colección de piezas Aché reunidas por él, que exponemos. Fue Miembro Honorario de la Junta, que publicó sus trabajos inéditos: “Los Aché Guayakí”, y Vocabulario Aché guayakí.

Cada cazador fabrica su propio arco, que es enterrado -también las flechas, junto con el dueño al morir. El cazador establece los circuitos de caza de acuerdo con la disponibili-dad de alimentos que ofrece el monte para satisfacer la demanda del grupo.

Sector D

Sector B

Sector D

Atrás

Escenario

Atrás

Escenario

Sector D

Escenario

Escenario

Restos de pilastras, bases de columnas, imágenes truncas, todo en roca arenisca labrada, y de gran porte y peso, constituye el Patio de las Areniscas. Proceden de diferentes conjuntos jesuítico-guaraníes.

Biblioteca

Salón de Eventos

Ingreso

Sala 1

Sala 3

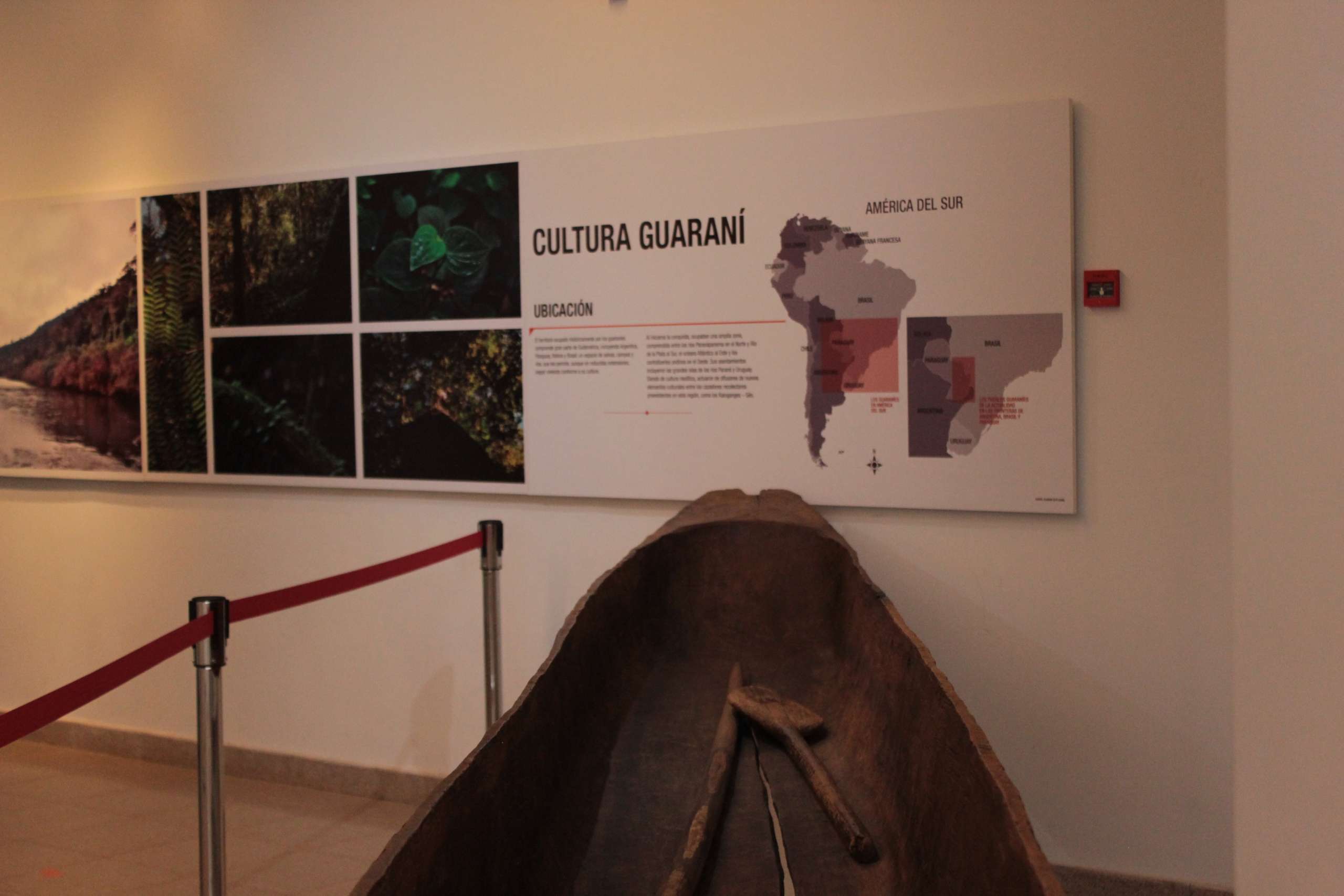

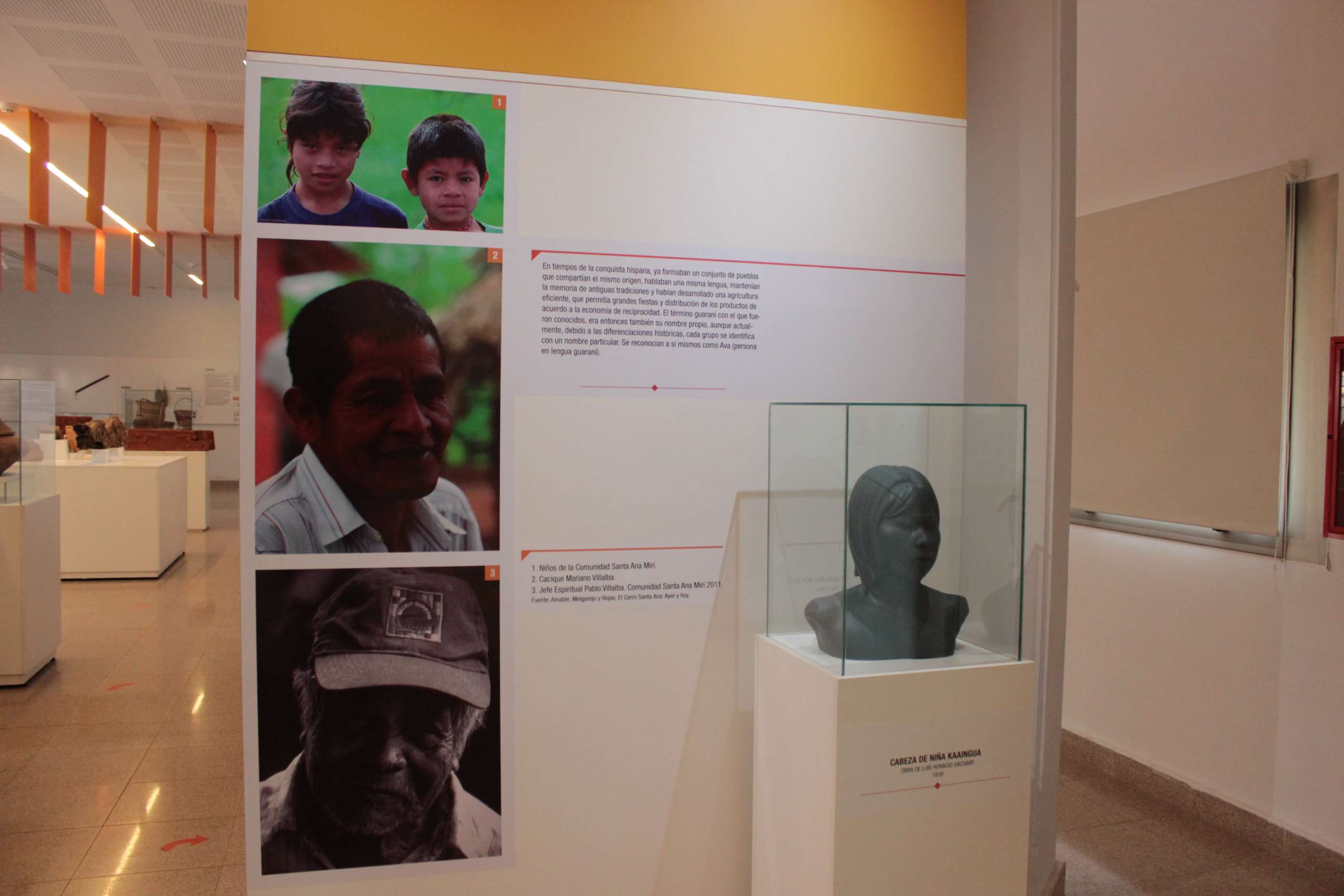

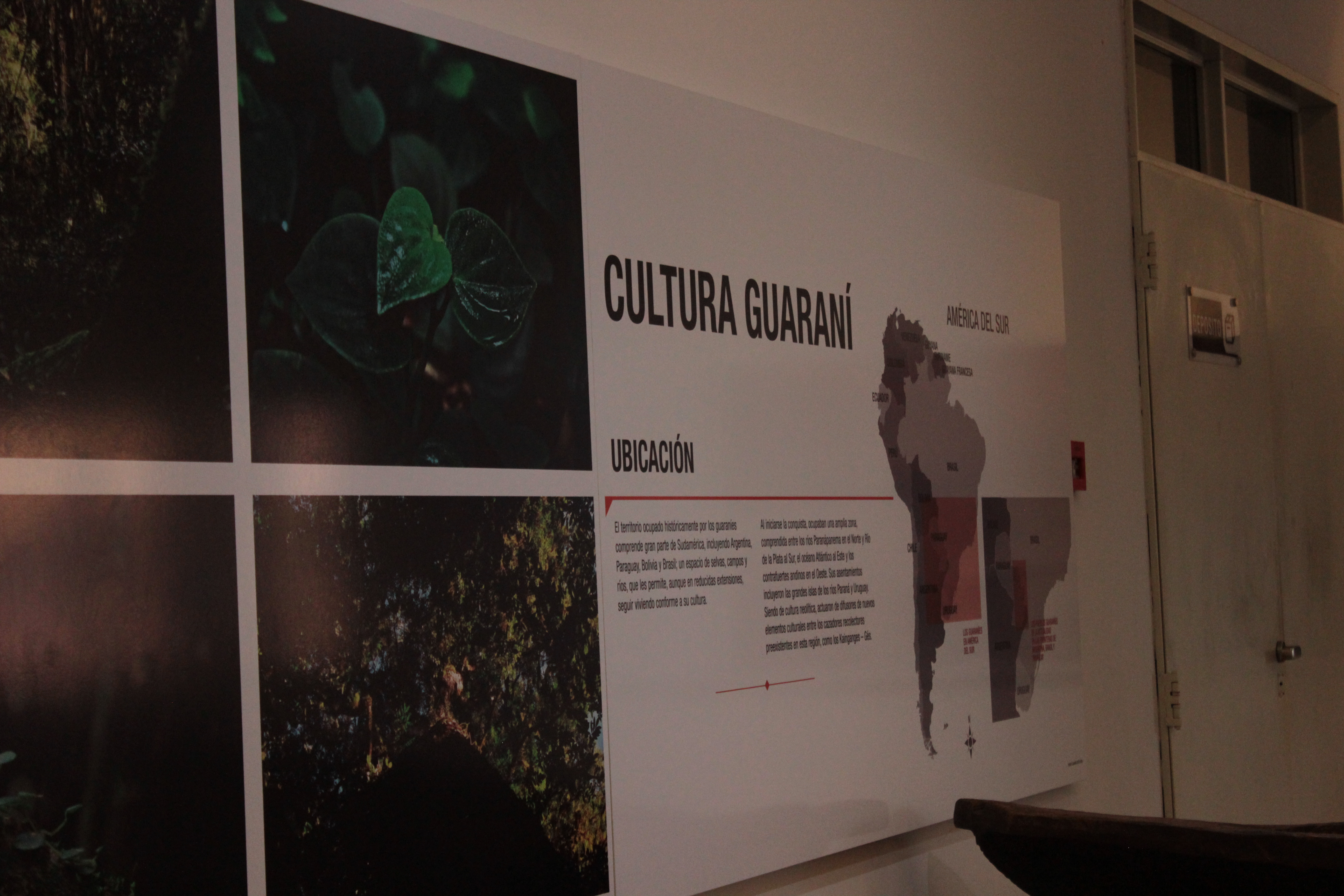

El territorio ocupado históricamente por los guaraníes comprende gran parte de Sudamérica, un espacio de selvas, campos y ríos

Tierra y agua son fuentes de subsistencia creadas por Dios para el uso común. Es en la tierra donde el guaraní desarrolla el Teko, su modo de ser, y sus actividades económicas: cultivo, recolección, caza y pesca. Los ríos le hicieron navegante y constructor de canoas.

Sector B

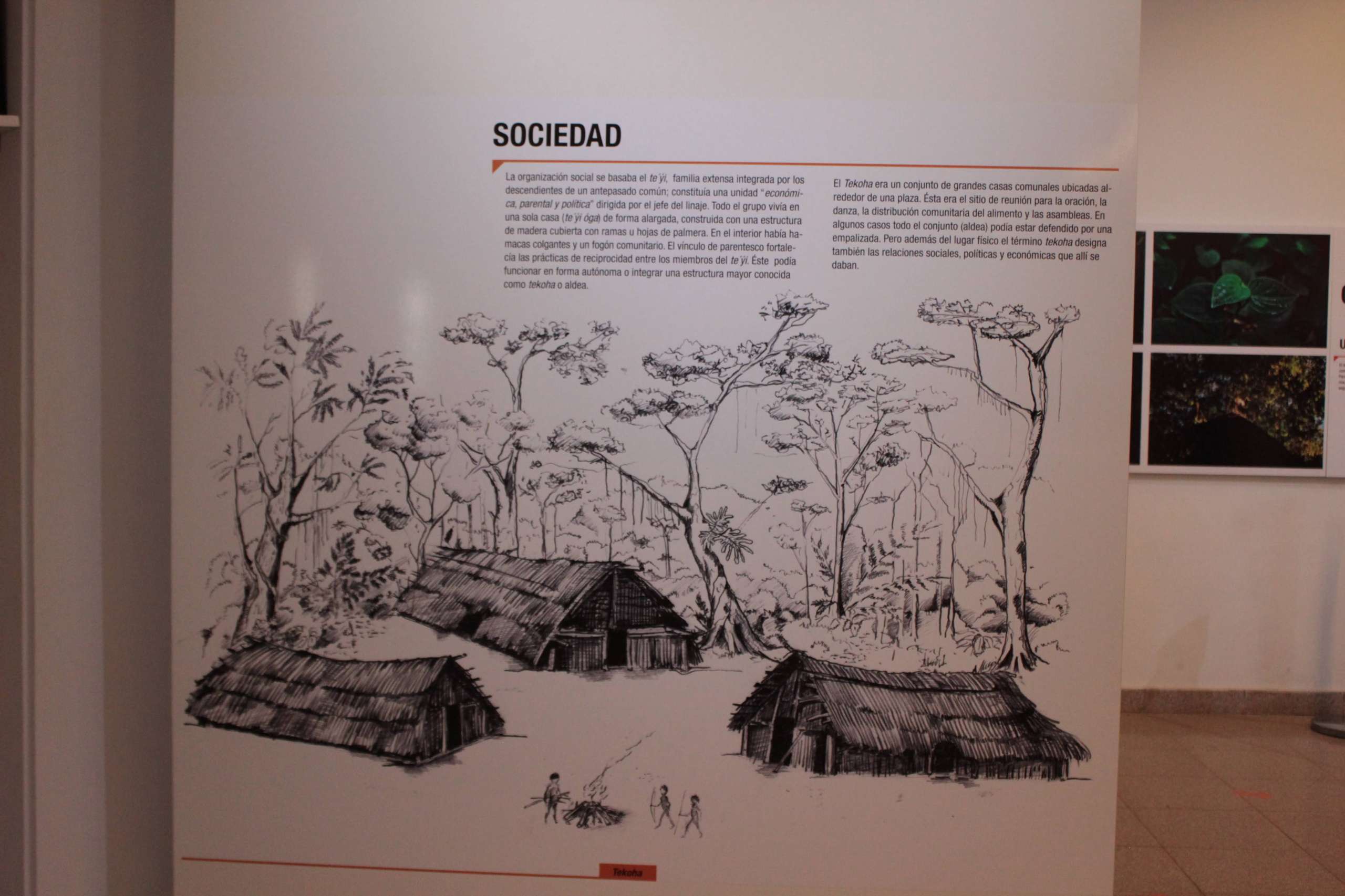

Salida

El término guaraní era su nombre propio. Se reconocían a sí mismos como Ava (persona en lengua guaraní). La base social guaraní es el teyy (linaje, parentela), que habita en una casa comunal. El espacio habitado es el tekoha, conjunto de varios teyy rodeados de un patio, y a veces de una empalizada; además el término designa las relaciones sociales, políticas y económicas que allí se desenvuelven.

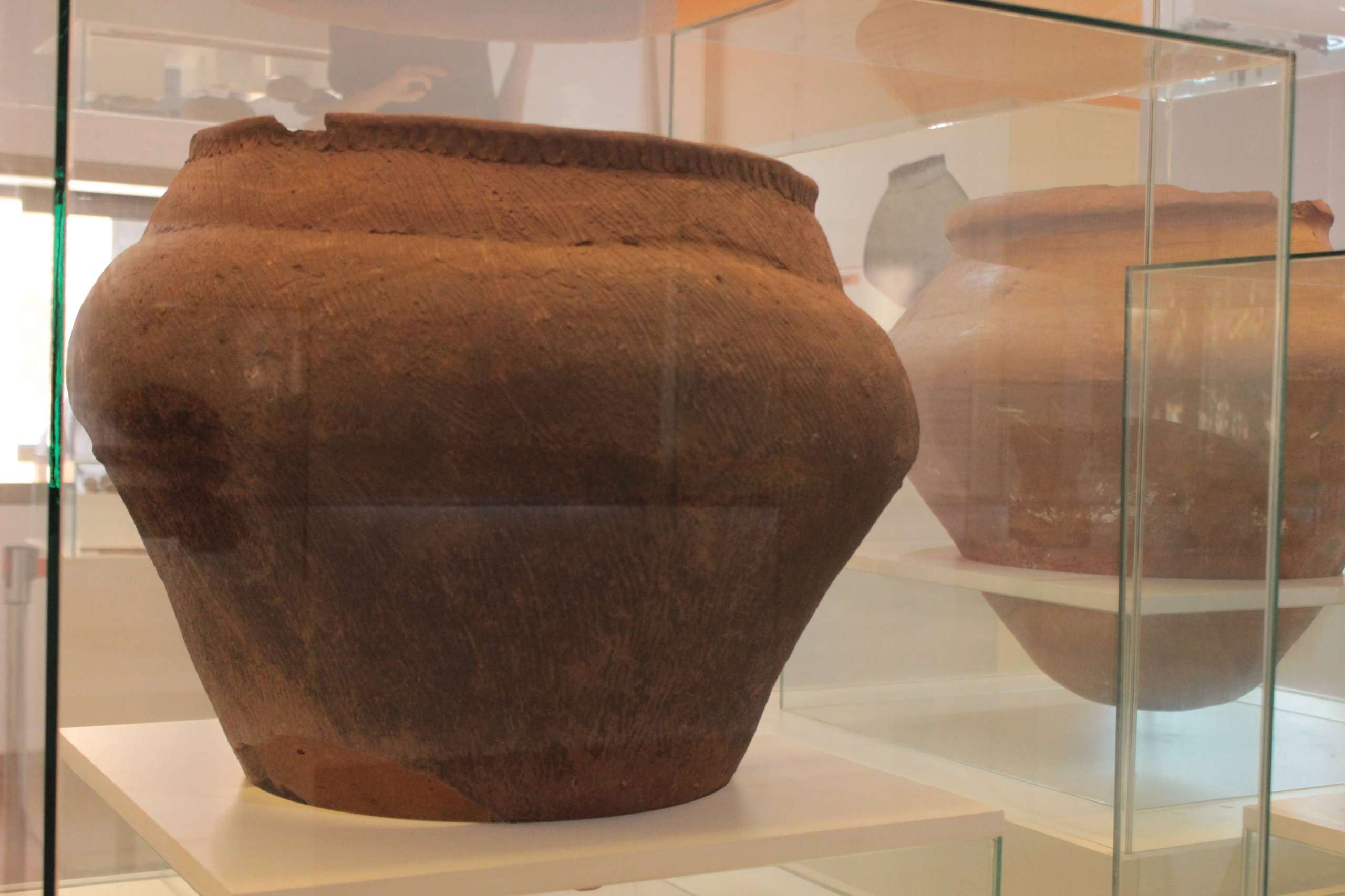

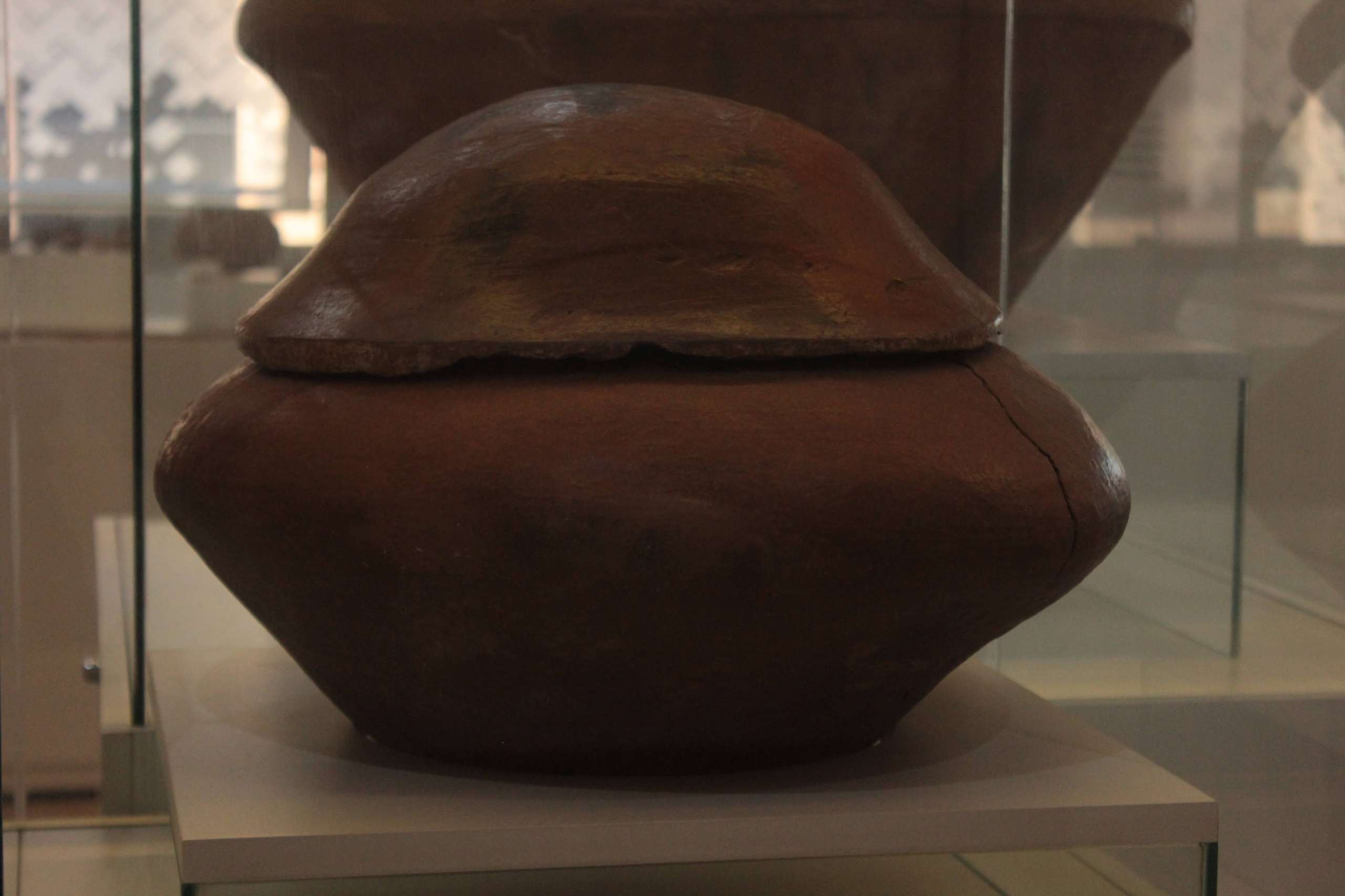

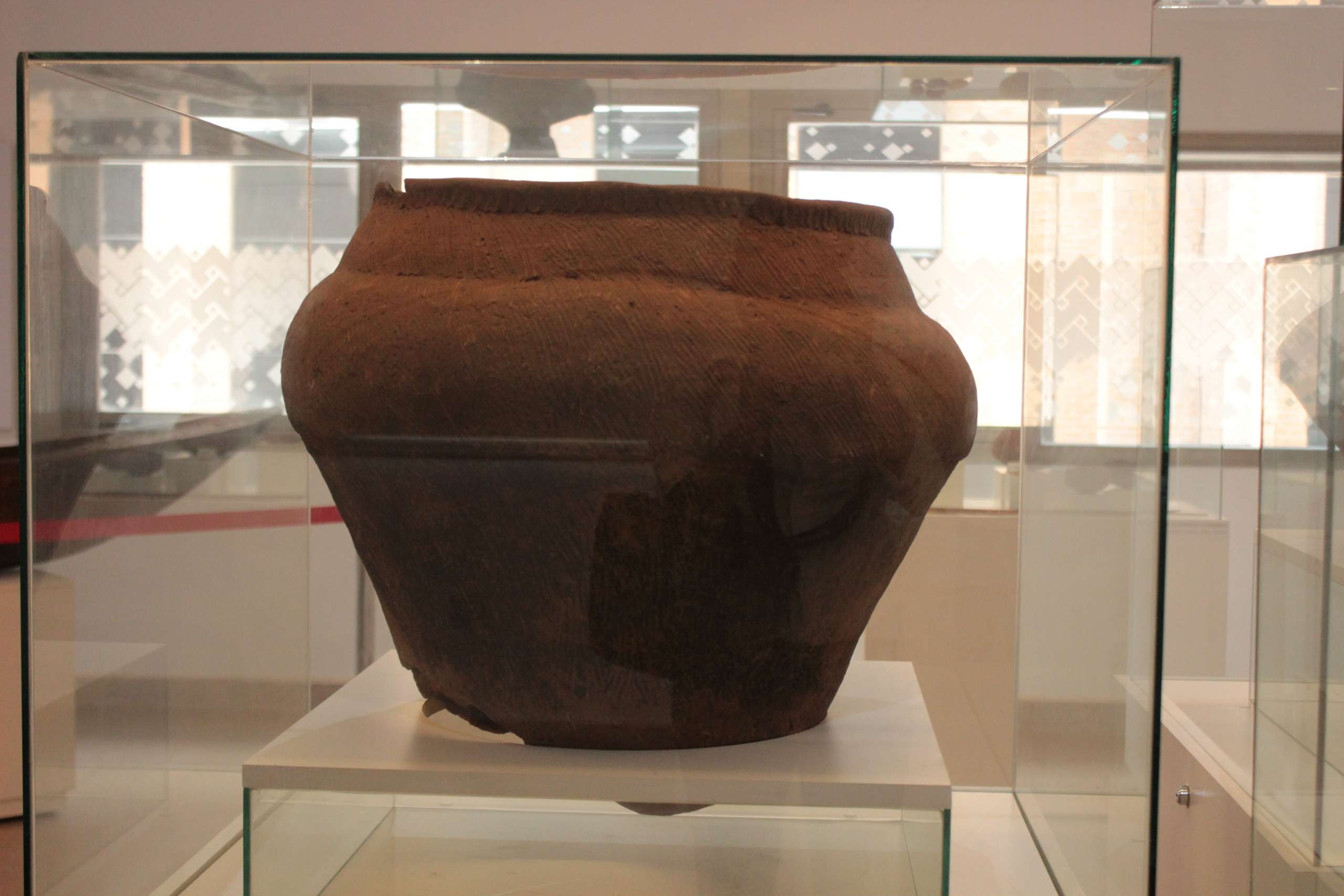

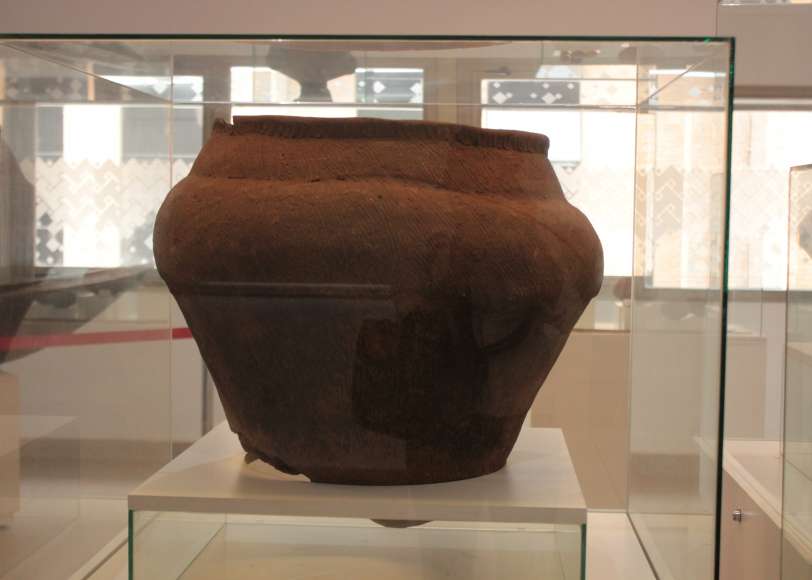

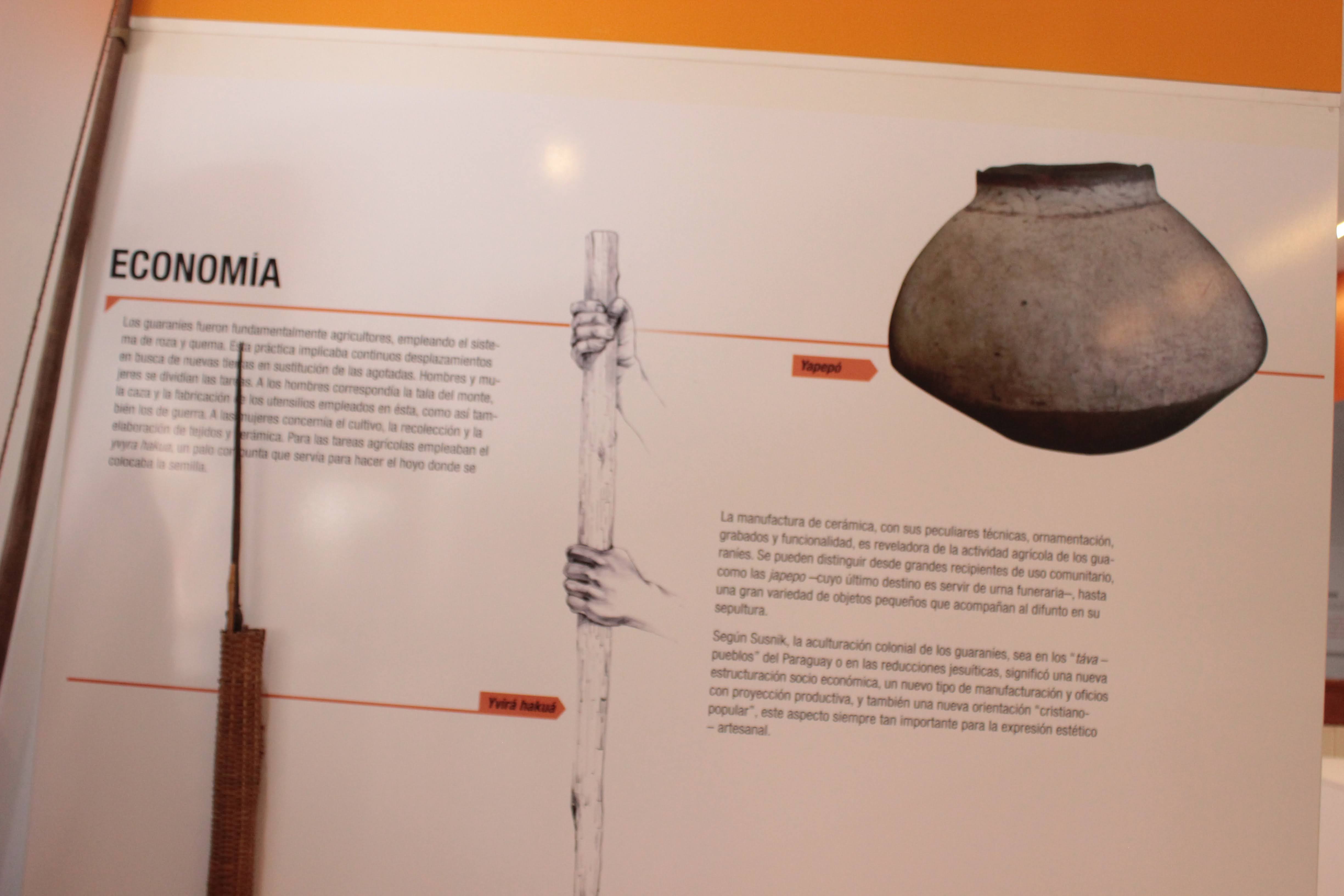

Se puede distinguir una gran variedad de objetos cerámicos destinados al almacenamiento o transporte de su producción y consumo diario, o para sus festividades.

Sector B1

Los yapepó son grandes recipientes de uso comunitario. Servían para almacenar maíz o fabricar la chicha y su último destino era servir de urna funeraria.

Sector A

La técnica para fabricar la cerámica era la del rodete. Una vez que la pieza tenía forma se la decoraba con impresiones de dedos, uñas o un elemento punzante; podían pintarse con diferentes colores, o engobe blanco. Los tembetás son los adornos labiales masculinos.

Mediante el sistema de rozado desarrollaron una agricultura que incluía el cultivo, mediante un palo cavador, de maíz, mandioca, poroto, calabaza, maní, algodón, tabaco. Caza, pesca y recolección de frutos y miel complementaban esta actividad.

Sector C

Sector B

Entre los siglos XVII y XVIII se fundaron las reducciones guaraní-jesuíticas. Fueron más de sesenta ubicadas en las regiones de los Guaycurúes, Guayrá, Paraná, Uruguay, Tape e Itatín, pero diversos factores, principalmente los ataques bandeirantes, motivaron traslado, abandono o fusión. Sobrevivieron treinta poblados.

Sector C1

Sector B1

Pila bautismal de arenisca

Pieza de madera con decoraciones en Arte Barroco-Americano

Sector C2

Sector C

La reducción era un pueblo integrado por comunidades indígenas reunidas para ser evangelizadas. Llegaron a ser ciudades estables y grandes, con instituciones políticas, sociales y económicas propias.

Sector D

Sector C1

En la provincia de Misiones predominan actualmente los Mbya, aunque también hay presencia de los Avá Guaraní. Constituyen cerca de 124 comunidades.

El guaraní es religioso; se relaciona consigo mismo, con los demás y con el mundo circundante a través de un marcado comportamiento ritual. Sus dioses son el Gran Padre Ñamandú, y sus hijos, Karaí, Jakairá y Tupá. Su líder espiritual es el Opyguá; el templo es el opy.

Sector C2

Sector D1

Sector D

El cacique es quien pone orden en la comunidad. Su autoridad se apoya en el consejo o asamblea de los hombres reunidos. La estima hacia su persona deriva de sus cualidades: valor, generosidad y dotes oratorias.

Cada una de las parcialidades guaraníes posee un tipo peculiar de cestería. Entre los Mbya es característico el

Sector D2

Sector D1

Salida

El idioma guaraní comenzó a ser convertido en lengua escrita e impresa con los franciscanos y jesuitas, especialmente con el padre Antonio Ruiz de Montoya. La imprenta de las reducciones publicó varias obras en este idioma.

Los cainguás o monteses son uno de los grupos guaraníes. Tenían una danza muy original, que se realizaba delante de la vivienda del jefe, y de la que participaban hombres y mujeres. Las mujeres ejecutaban los tacuapú; los hombres las sonajas y tamborcitos

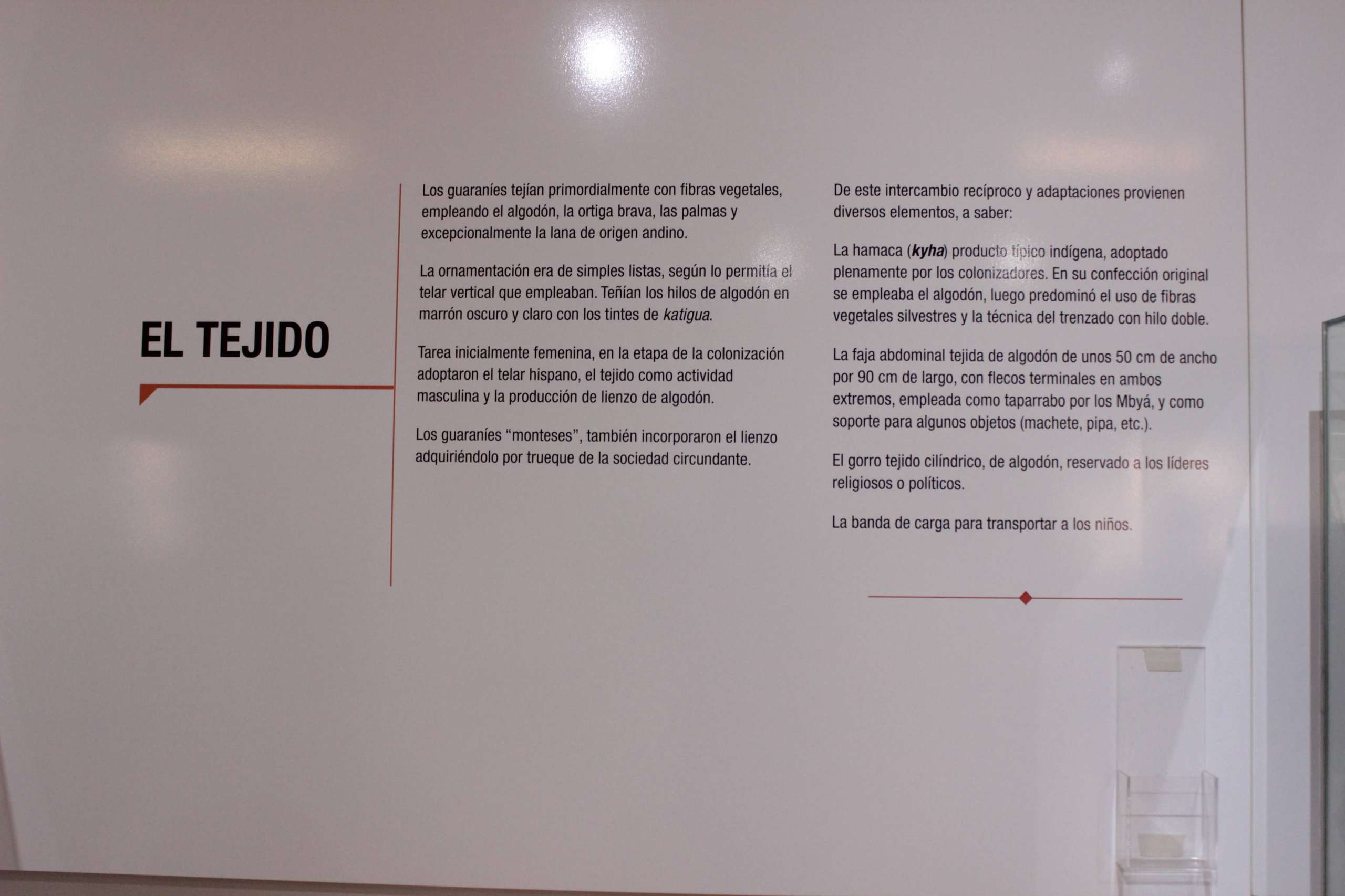

El tejido fue una de las actividades más desarrolladas; empleaban husos y fibras vegetales en rústicos telares, para confeccionar mantas, vinchas y otras prendas.

El tambor fue un trozo de tronco de palmera ahuecado que cumplía la función de propiciar la madurez de los frutos y de la muchacha púber, y de incrementar la pesca.

Los instrumentos musicales sagrados eran la mbaraka, empleada por los hombres como sonajera, y el takuapú, bastón de ritmo usado por las mujeres. También el mimby hetá, o flauta de pan.

Diferentes instrumentos musicales.

Ingreso

Sala 2

Salida

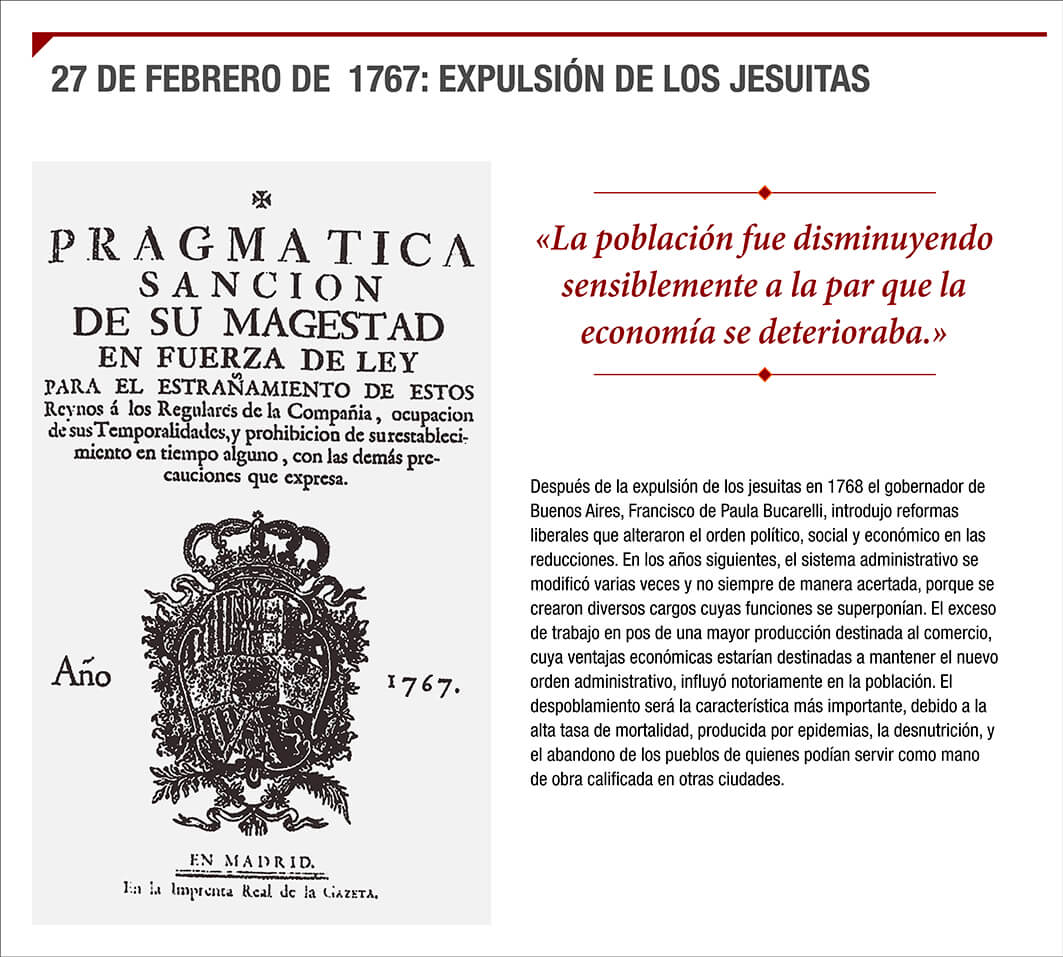

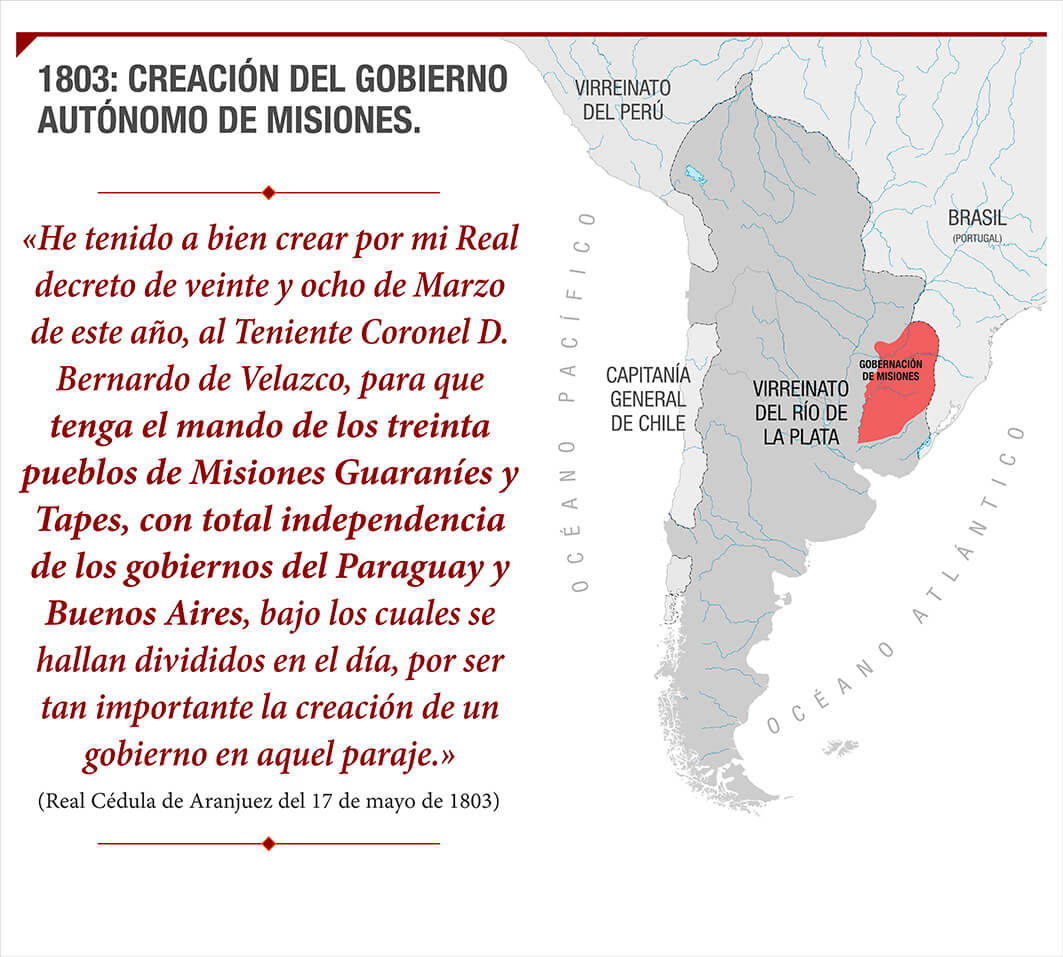

Después de la expulsión de los jesuitas en 1768 el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, introdujo reformas liberales que alteraron el orden político, social y económico en las reducciones y provocaron consecuencias nefastas, como la decadencia económica y el despoblamiento. En 1803, se produjo la Creación del Gobierno autónomo de Misiones por medio de la Cédula Real de Aranjuez.

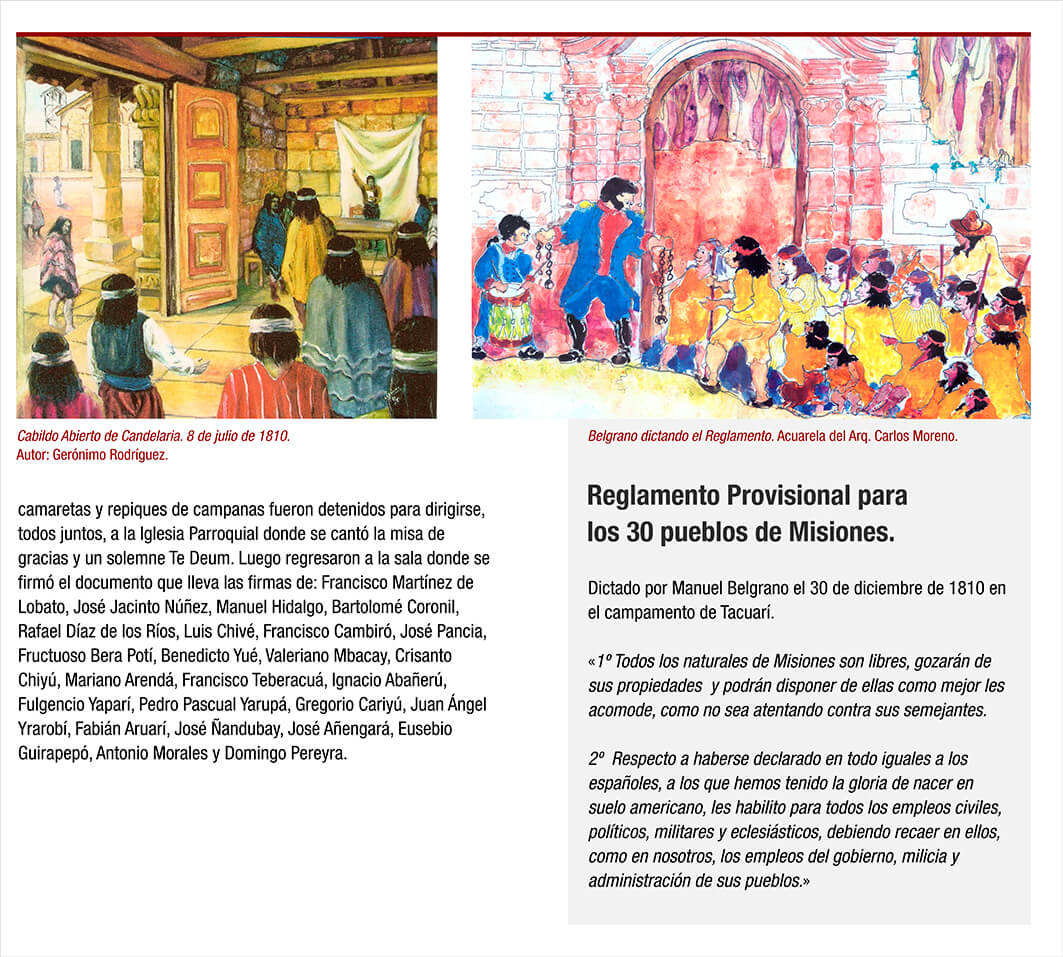

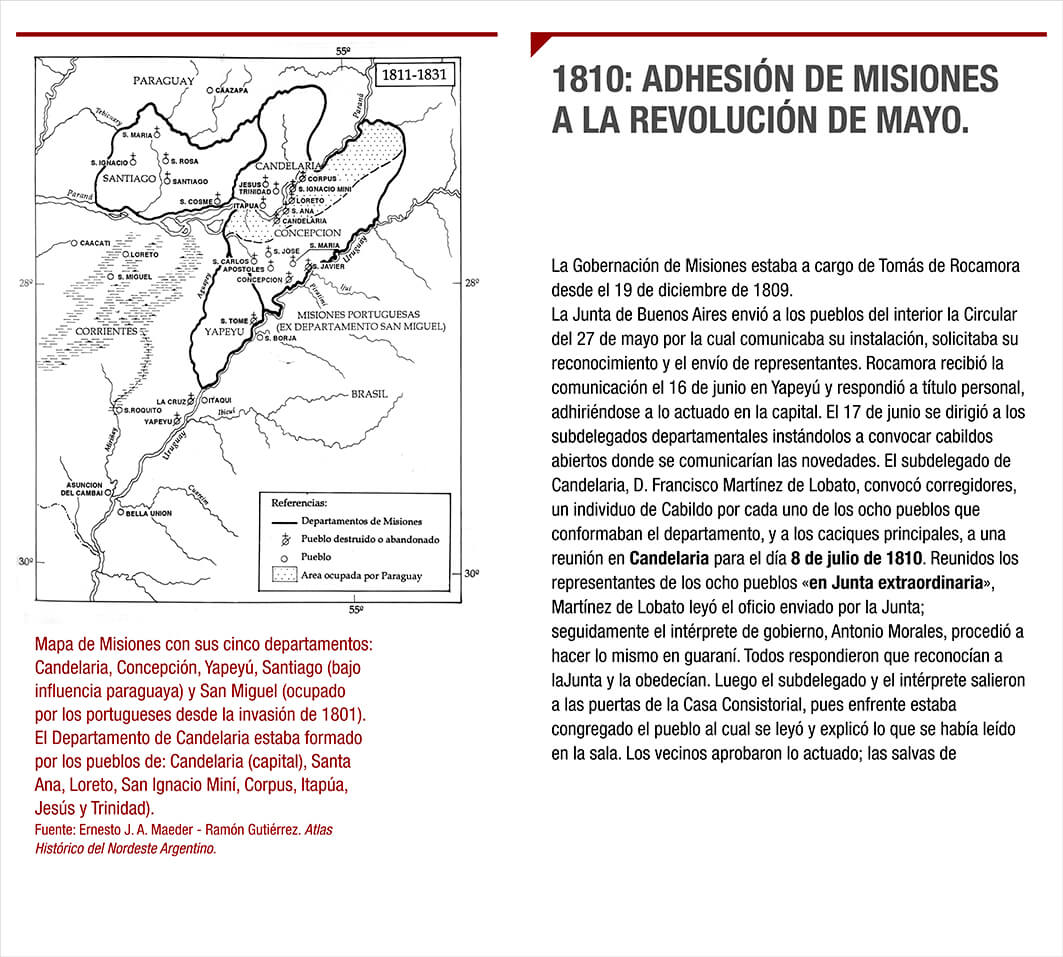

En 1810 se produjo la Revolución de Mayo; Misiones estaba a cargo de Tomás de Rocamora. La Junta de Buenos Aires envió la Circular del 27 de mayo por la cual comunicaba su instalación, solicitaba su reconocimiento y el envío de representantes. Rocamora se adhirió a título personal y solicitó a los subdelegados departamentales que consultaran la opinión de los pueblos mediante cabildos abiertos. En la reunión de Candelaria del 8 de julio de 1810, este departamento se adhirió a la revolución.

Cuando Manuel Belgrano estuvo en Misiones, en su campaña al Paraguay, observó el estado de miseria en que se encontraban los pueblos. Para mejorar esta situación, dictó el Reglamento Provisional para los 30 pueblos de Misiones (30 de diciembre de 1810), que reconoció los derechos de los indígenas en igualdad de condiciones respecto a los blancos.

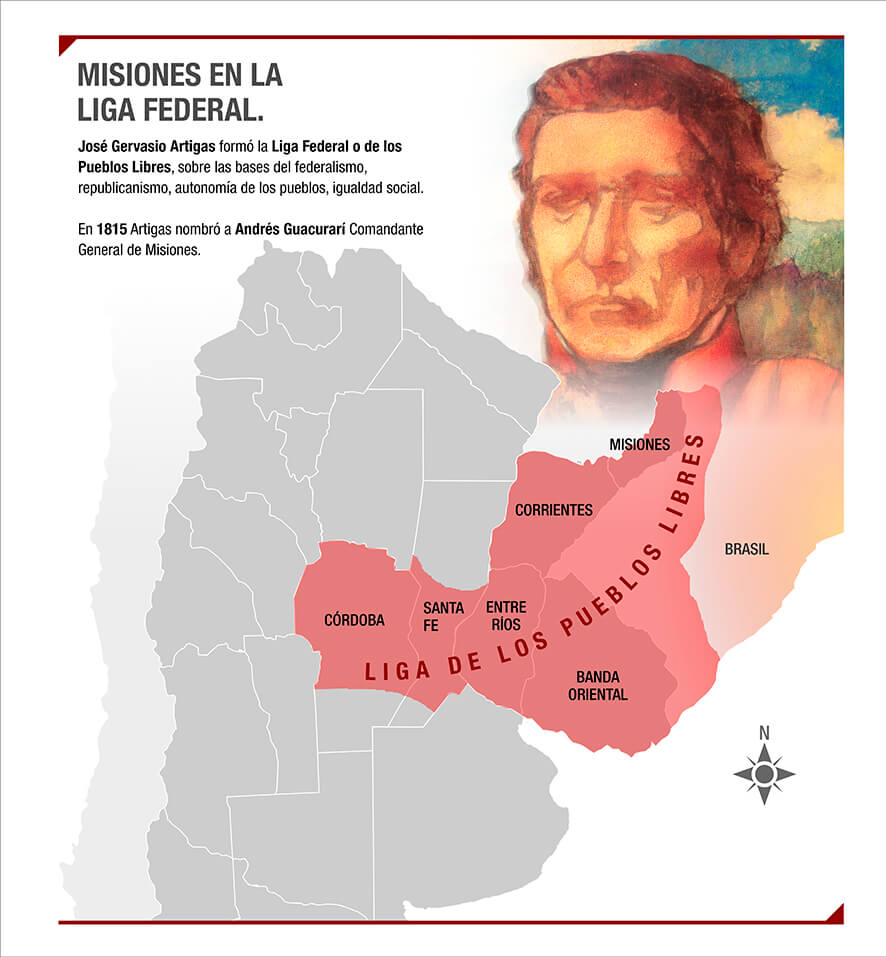

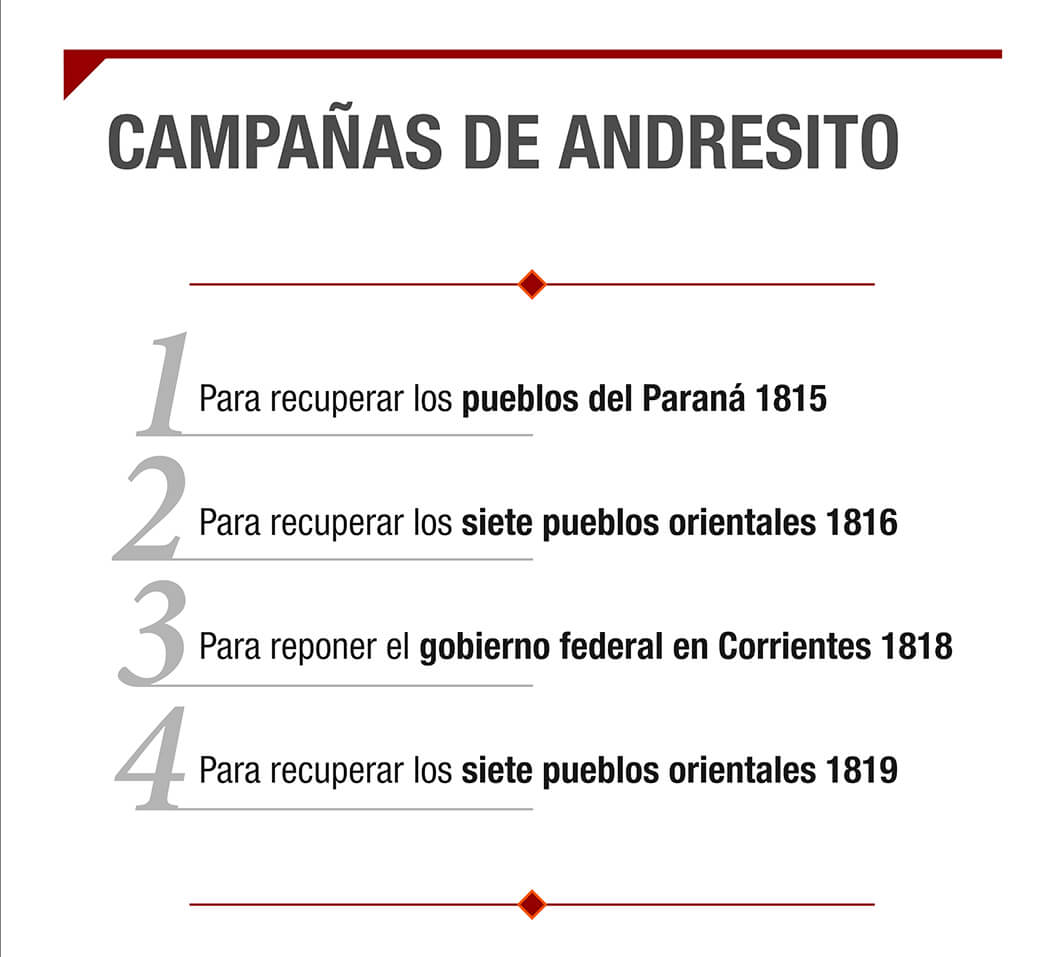

José Gervasio Artigas formó la Liga Federal o de los Pueblos Libres, sobre las bases del federalismo, republicanismo, autonomía de los pueblos e igualdad social. Y en 1815 Artigas nombró a Andrés Guacurarí Comandante General de Misiones.

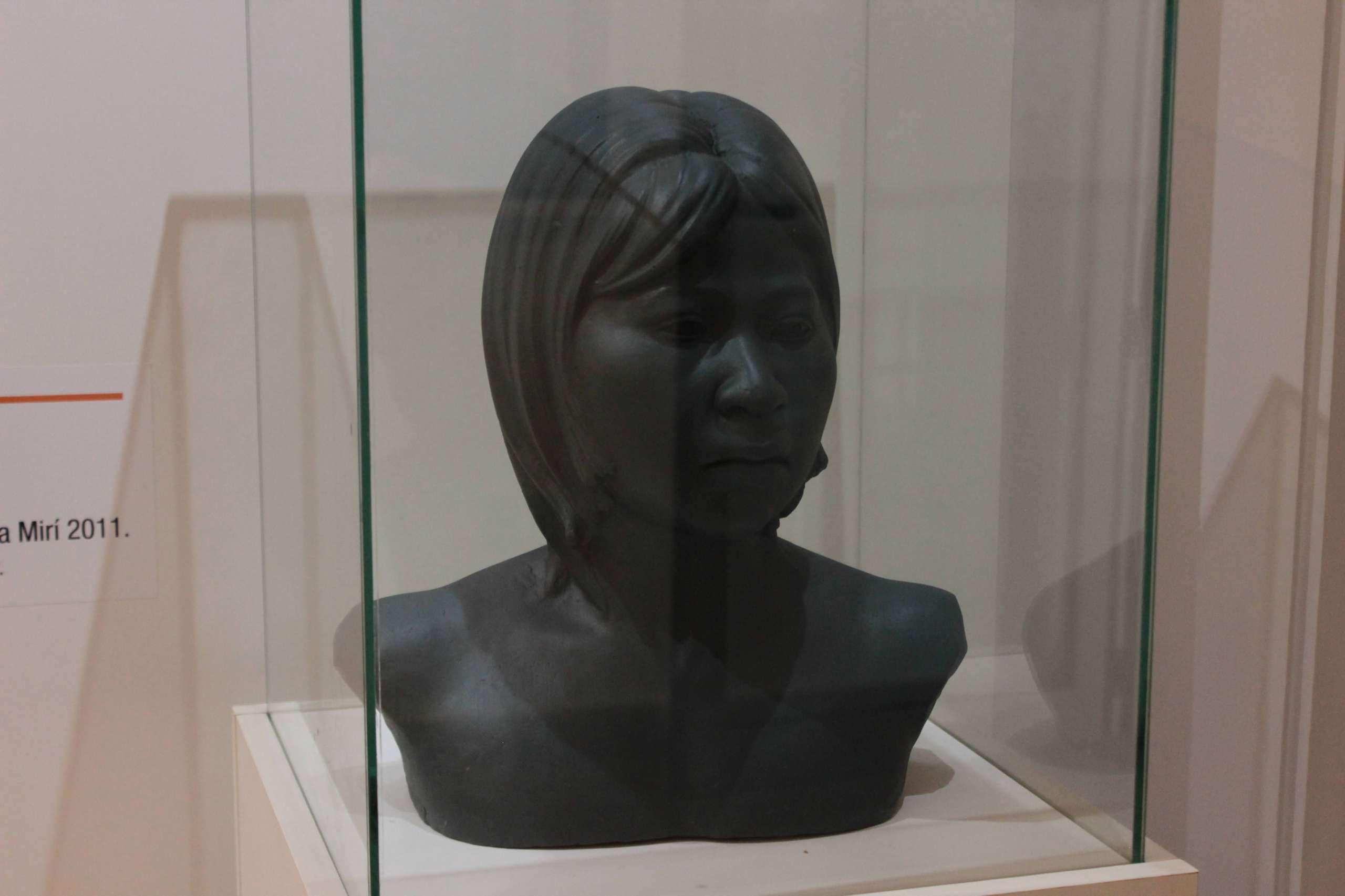

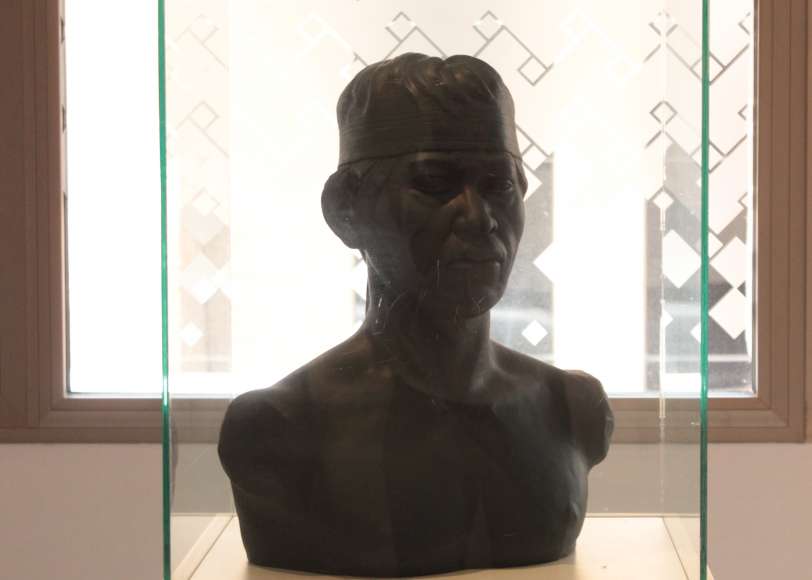

Sector B

El busto de Andresito que exponemos es obra de Luis Perlotti. Fue una de las 3 (tres) maquetas que este artista realizó para el monumento al prócer, ubicado en el acceso a Garupá. Como Comandante General de Misiones, Andresito realizó varias Campañas; contra el Paraguay, contra los portugueses y en defensa del sistema federal en Corrientes.

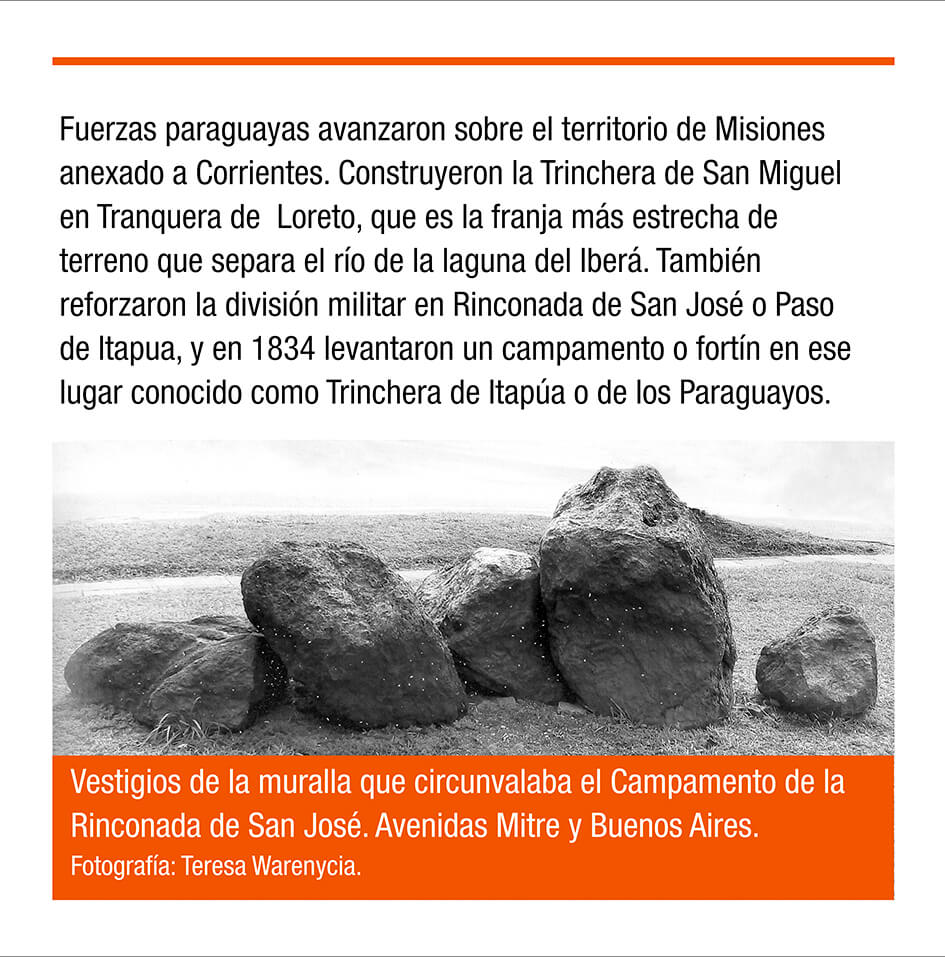

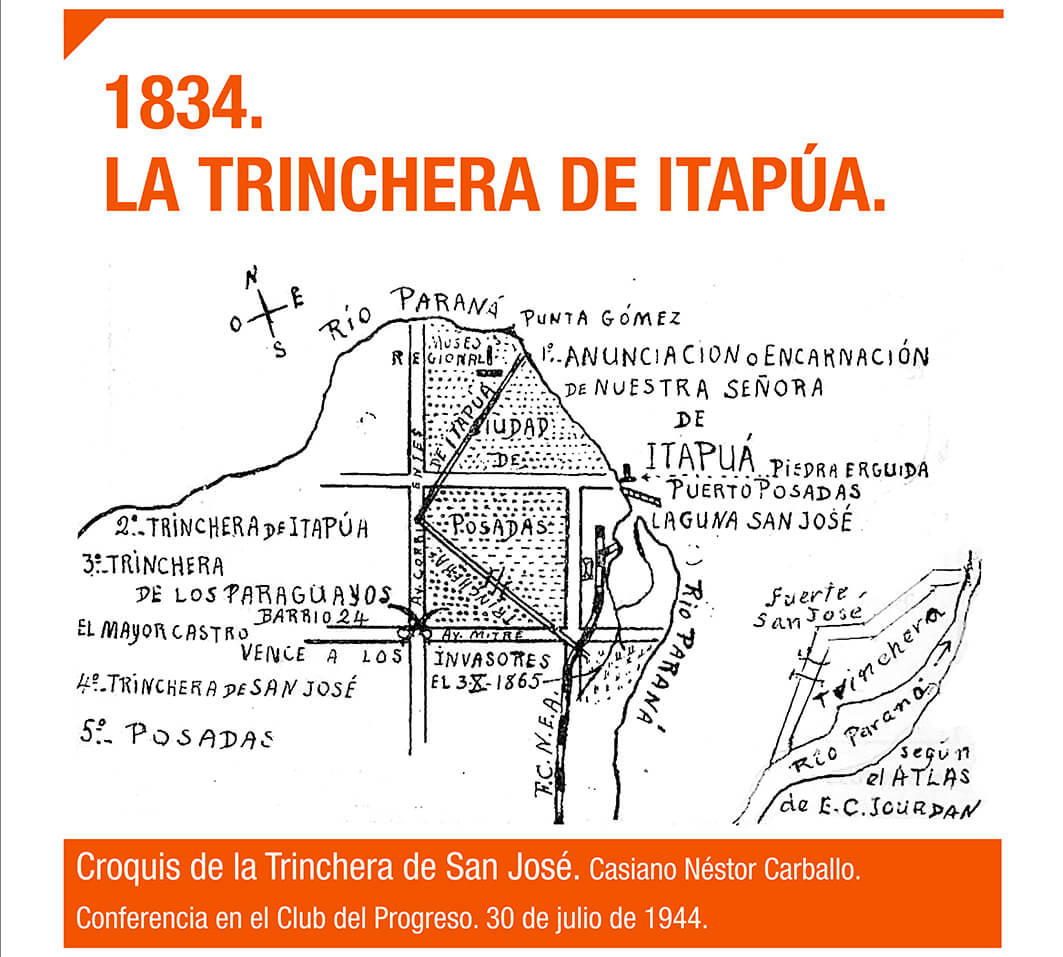

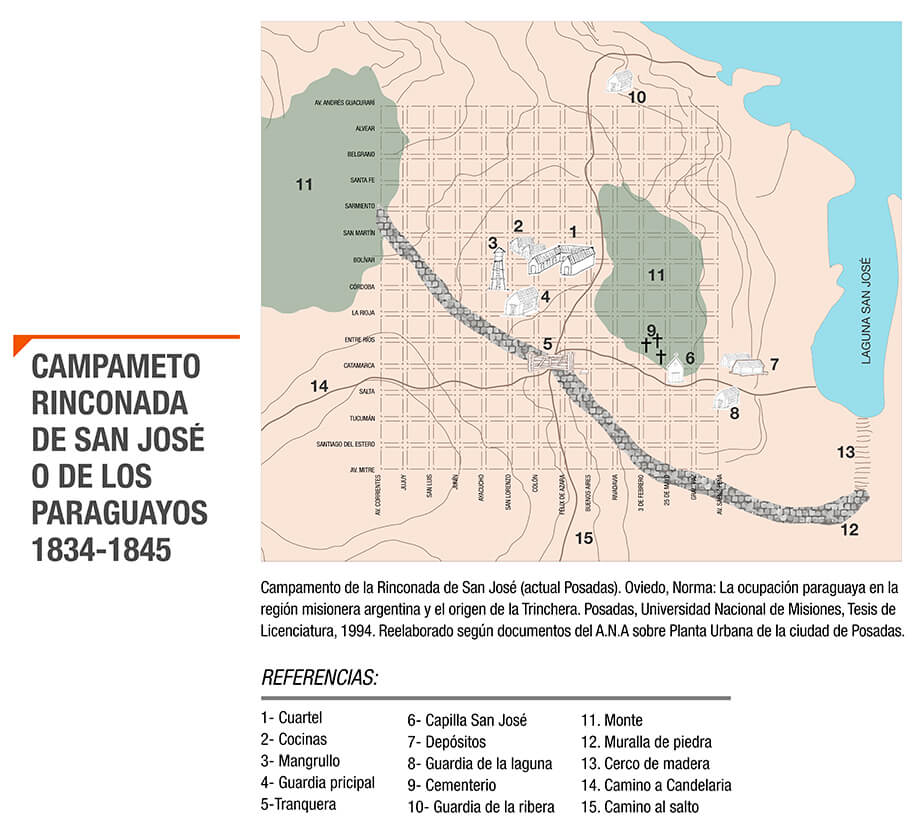

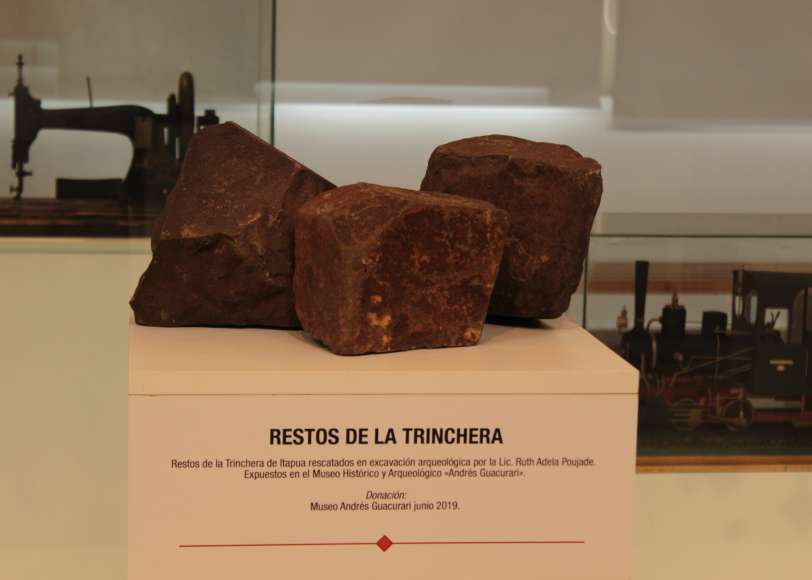

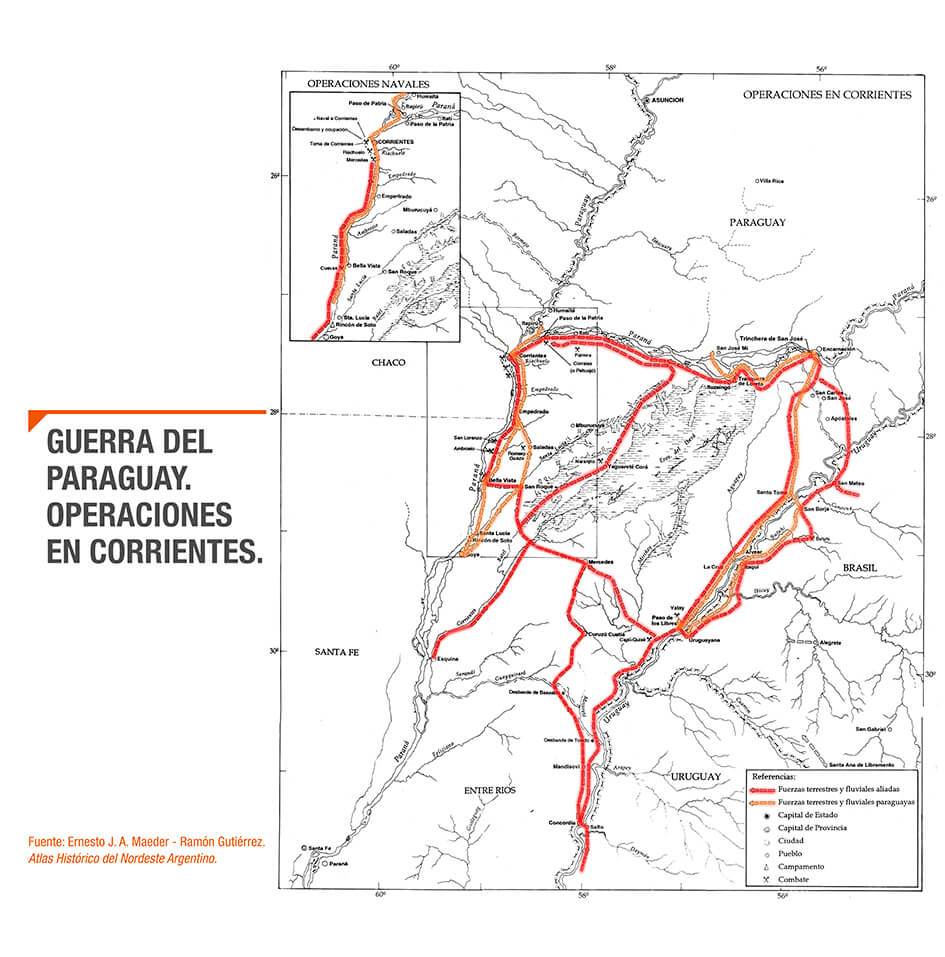

En 1832 Misiones fue incorporada a la provincia de Corrientes. Fuerzas paraguayas avanzaron sobre nuestro territorio y construyeron la Trinchera de San Miguel en Tranquera de Loreto y en 1834 levantaron un campamento/fortín en Itapúa, conocido como Trinchera de los paraguayos. Entre 1865-70 se desarrolló la Guerra de la Triple Alianza, uno de sus escenarios fue Misiones.

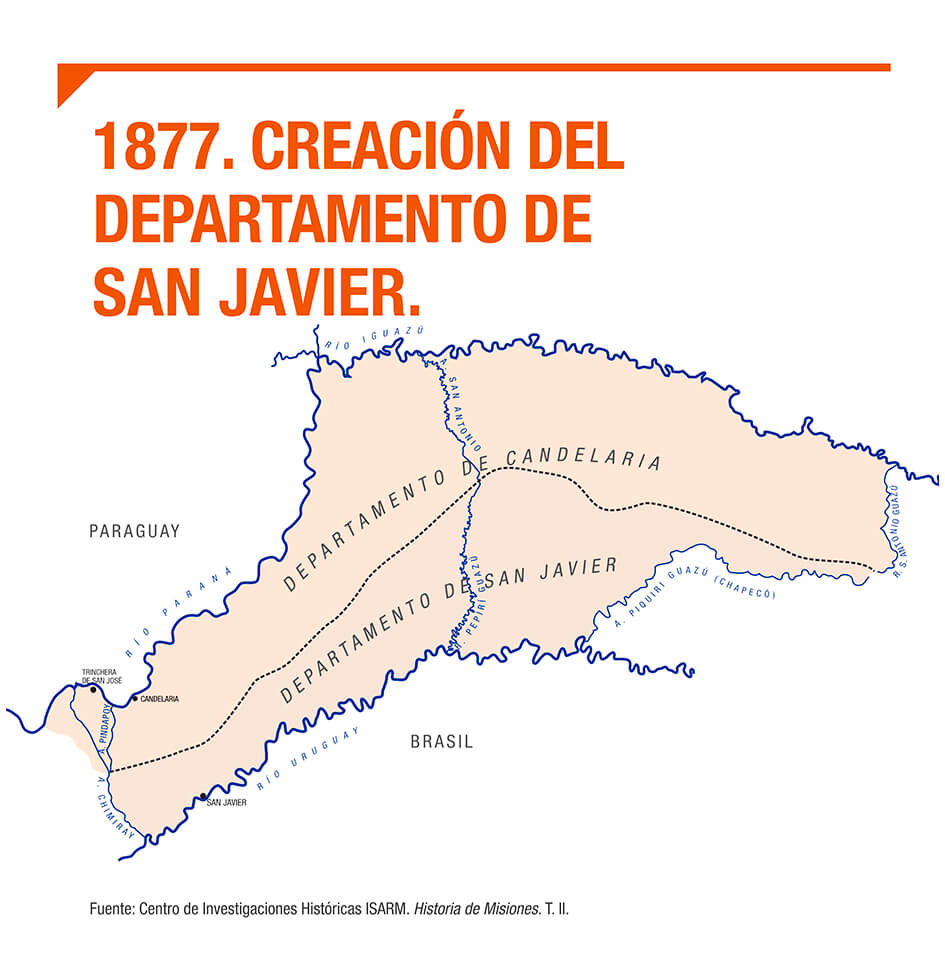

El territorio misionero comenzó a repoblarse en la segunda mitad del siglo XIX; proceso que se afianzó a partir de la guerra de la Triple Alianza, sobre la base económica de la explotación de yerbales y bosques. En 1870 Corrientes creó el Departamento de Candelaria, con capital en Trinchera de San José que, en 1879, cambió el nombre por Posadas.

Sector C

Sector A

Escultura de Andres Guacurari. (Obra de Luis Perlotti)

Fragmentos rocosos que pertenecían a la Antigua Trinchera de San José.

Municiones correspondientes al siglo XIX (Guerra de la Triple Alianza).

Sector B

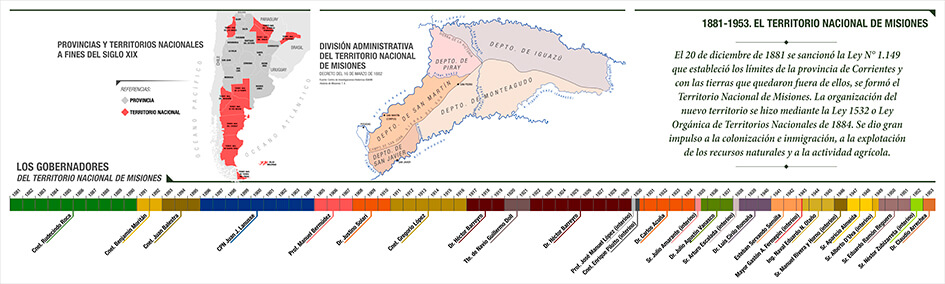

El 20 de diciembre de 1881 se sancionó la Ley N° 1.149 que estableció el Territorio Nacional de Misiones. La organización del nuevo territorio se hizo mediante la Ley Orgánica de Territorios Nacionales.

Sector D

Uniforme de Gala de Jose M Morales.

Sector E

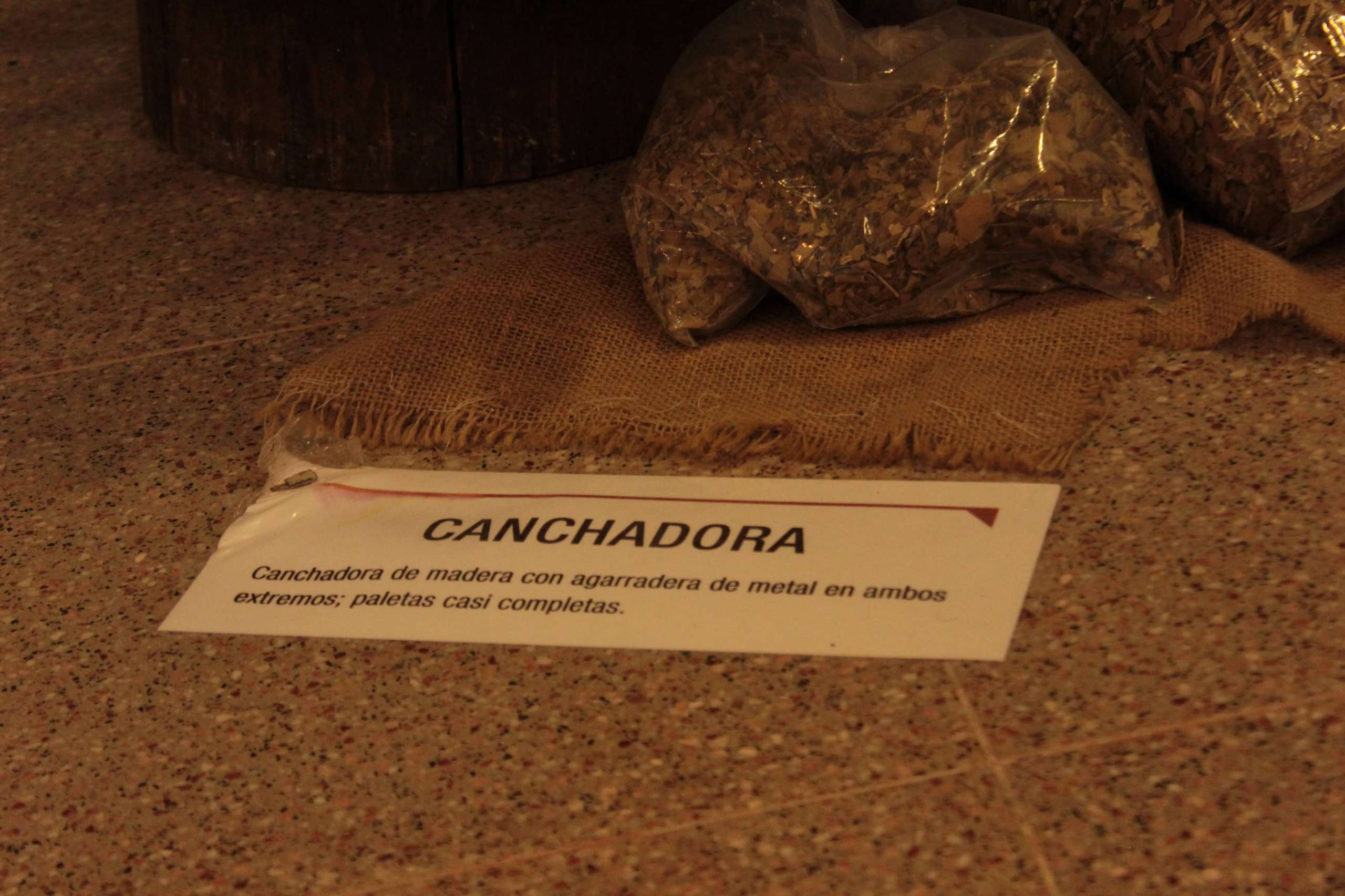

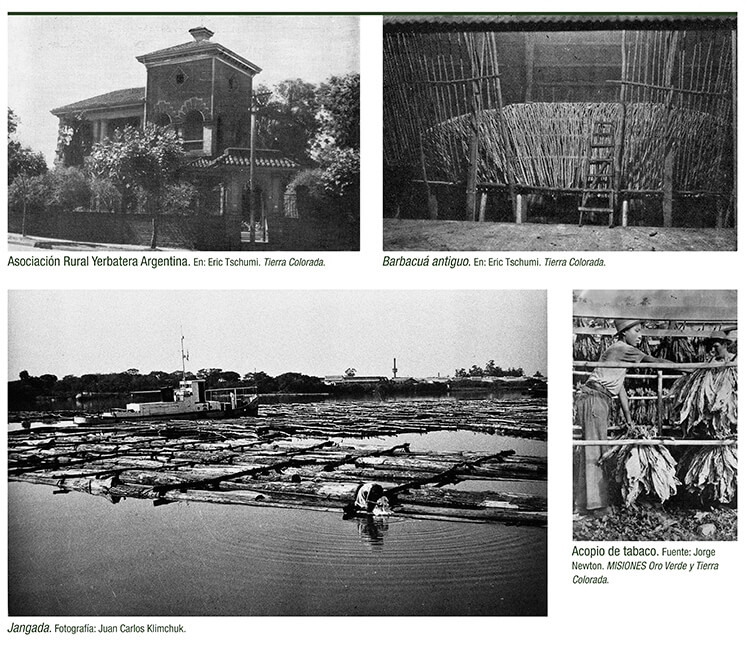

Hasta las primeras décadas del siglo XX la economía se basó en la explotación de los recursos naturales: bosques y yerbales, y luego en el cultivo de la yerba. En esta actividad el principal recurso humano fue el mensú.

El monocultivo de yerba mate continuó hasta que la instalación de las colonias requirió diversificar la producción. Para aunar esfuerzos en la producción los colonos se organizaron en cooperativas y asociaciones gremiales. La producción yerbatera alcanzó importantes niveles en la década de 1940 que se exhibió en la Primera Fiesta Nacional de la Yerba Mate. La industrialización respondió a las necesidades exigidas por la materia prima: yerba y madera.

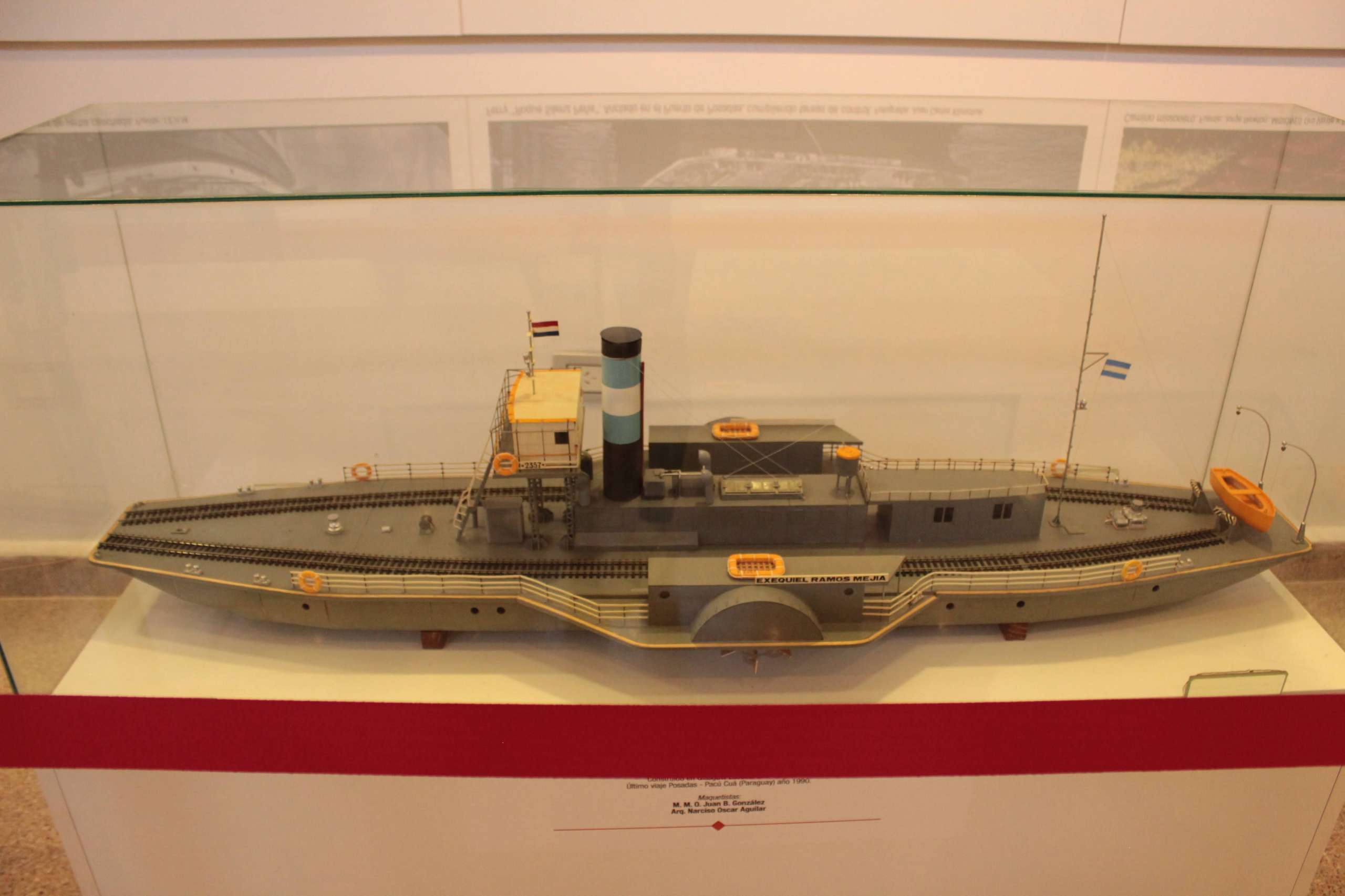

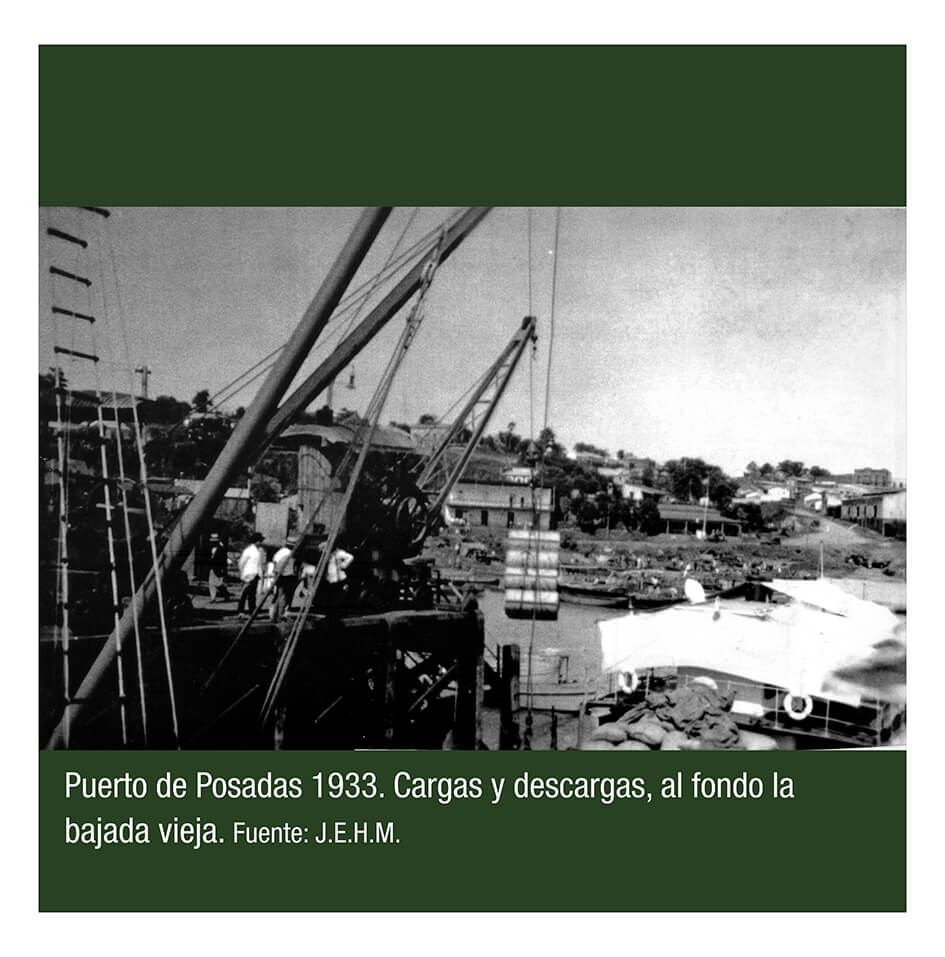

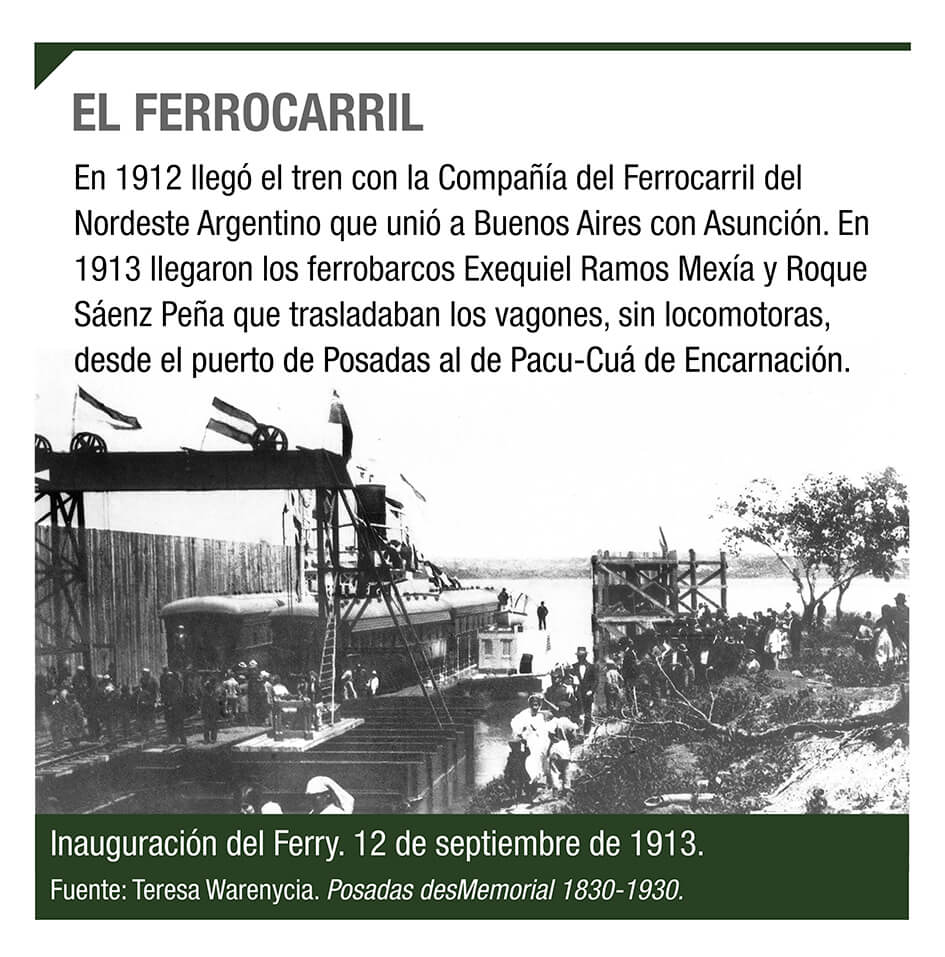

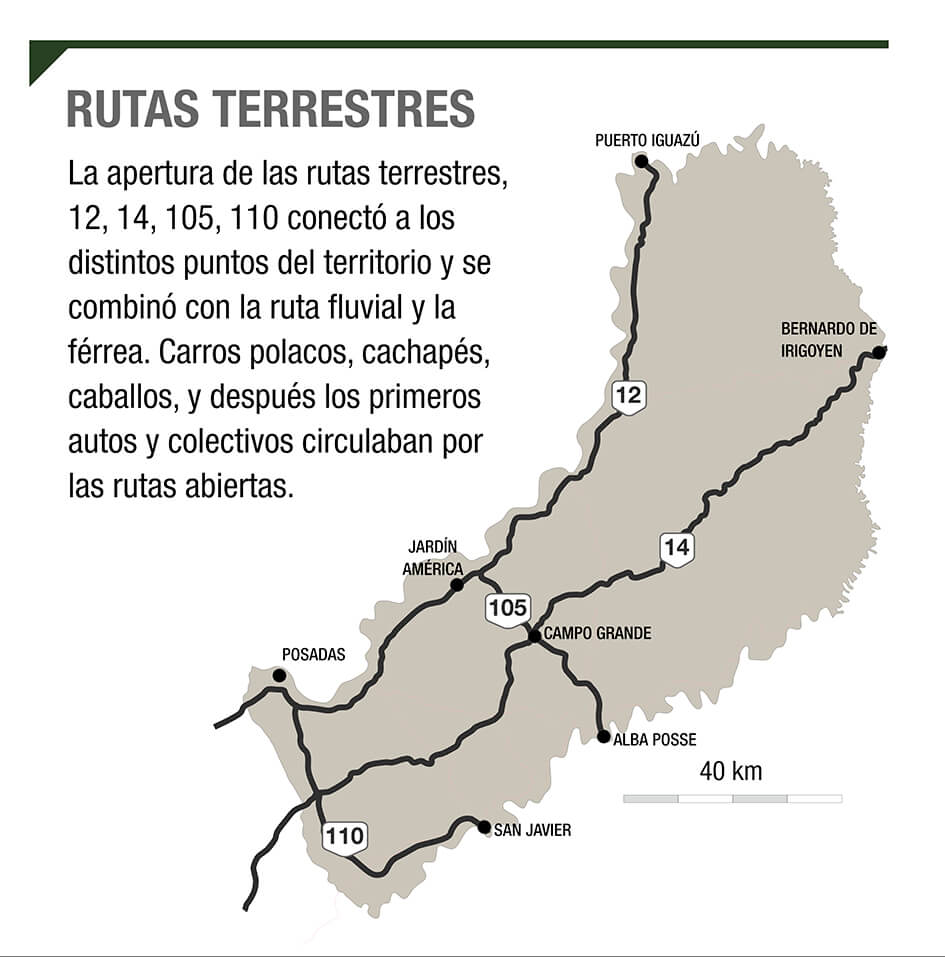

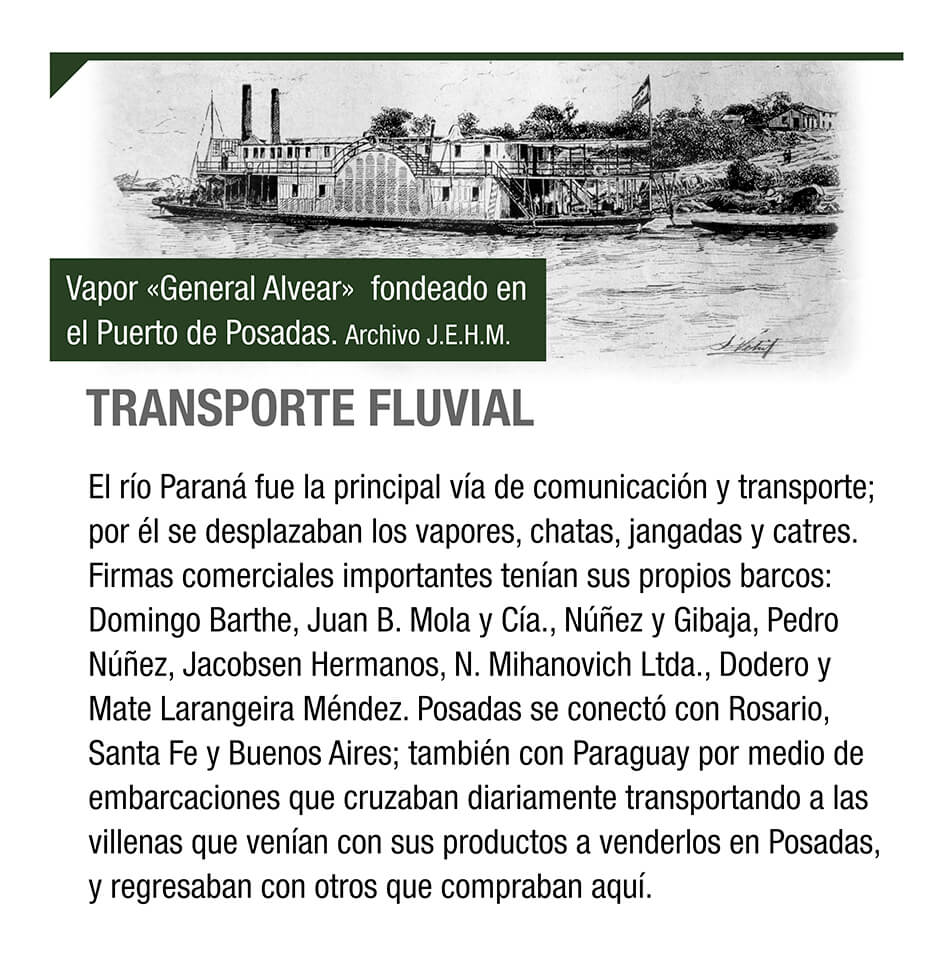

La explotación de los recursos naturales impulsó la apertura de caminos, el desarrollo del transporte fluvial y la instalación de puertos, siendo el más importante el puerto de Posadas. La ruta terrestre se combinó con la fluvial y la férrea que llegó en 1912 con la Compañía del Ferrocarril del Nordeste Argentino, uniendo Buenos Aires y Asunción.

Sector C

En 1913 llegaron los ferrobarcos Exequiel Ramos Mexía y Roque Sáenz Peña que trasladaban los vagones desde el puerto de Posadas al de Pacu-Cuá de Encarnación.

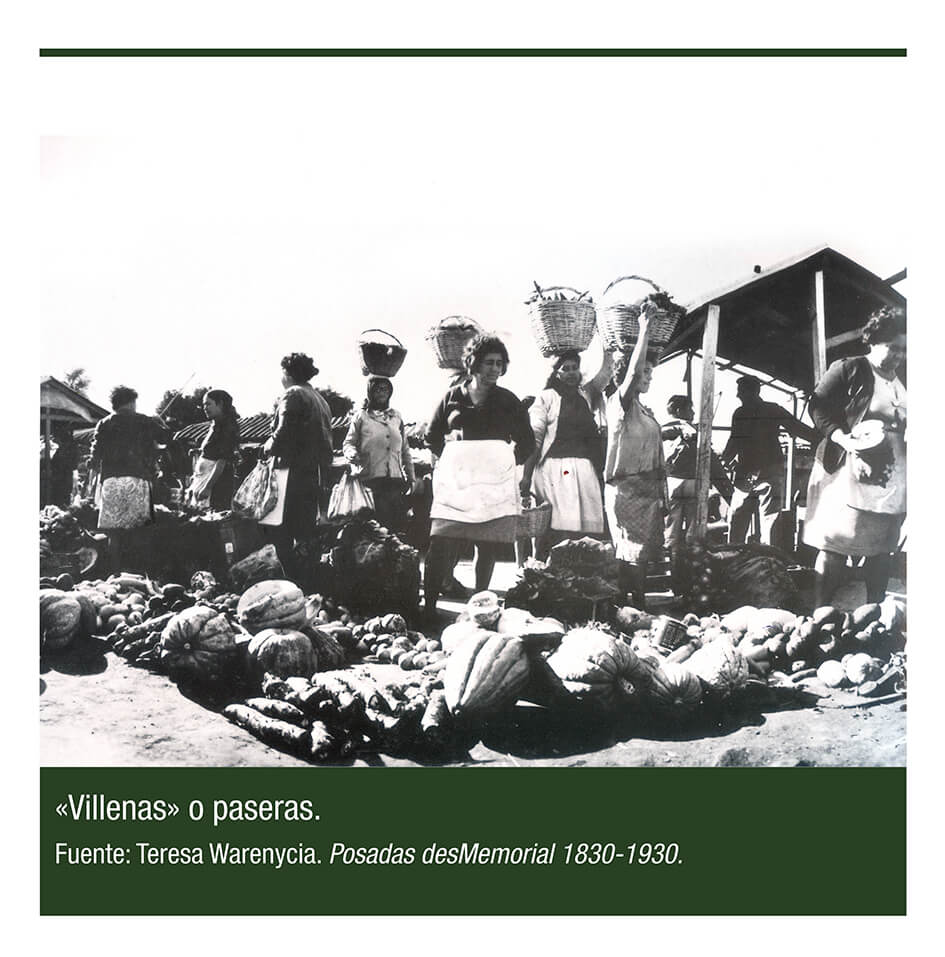

El río Paraná fue la principal vía de comunicación y transporte; por él se desplazaban los vapores, chatas, jangadas y catres. Las embarcaciones cruzaban diariamente al Paraguay transportando a las villenas.

Sector D

Sector F

Maqueta del Ferry

Punta del Barco llamado Viriato

Maqueta de Locomotora

Maqueta del Ferry

Sector E

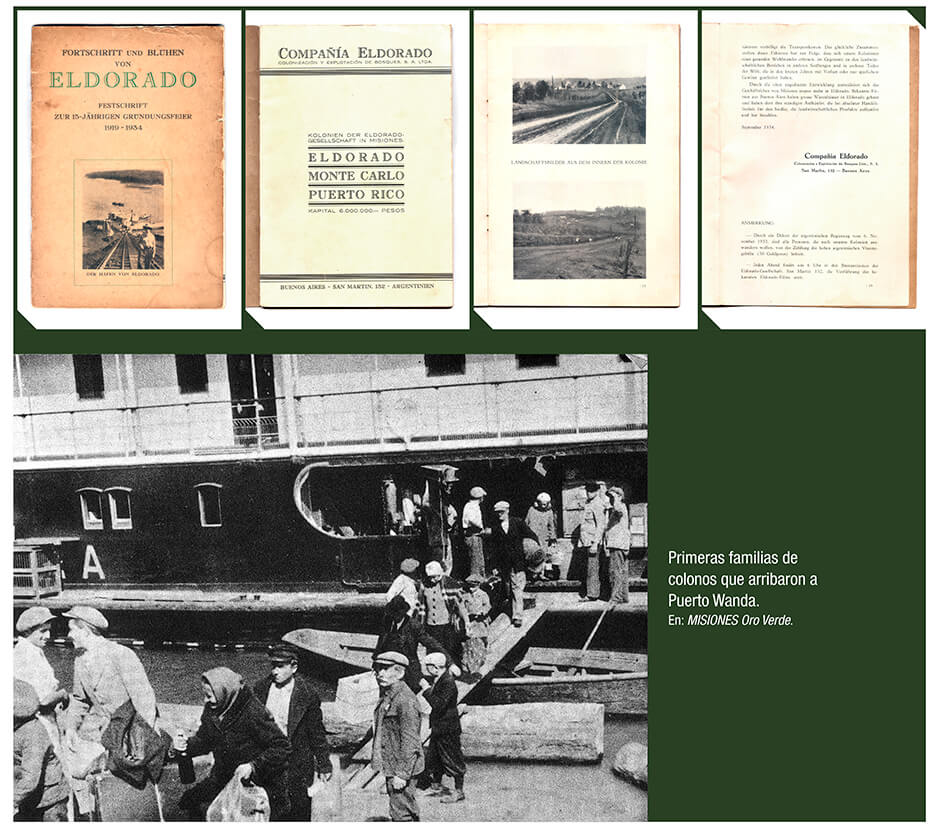

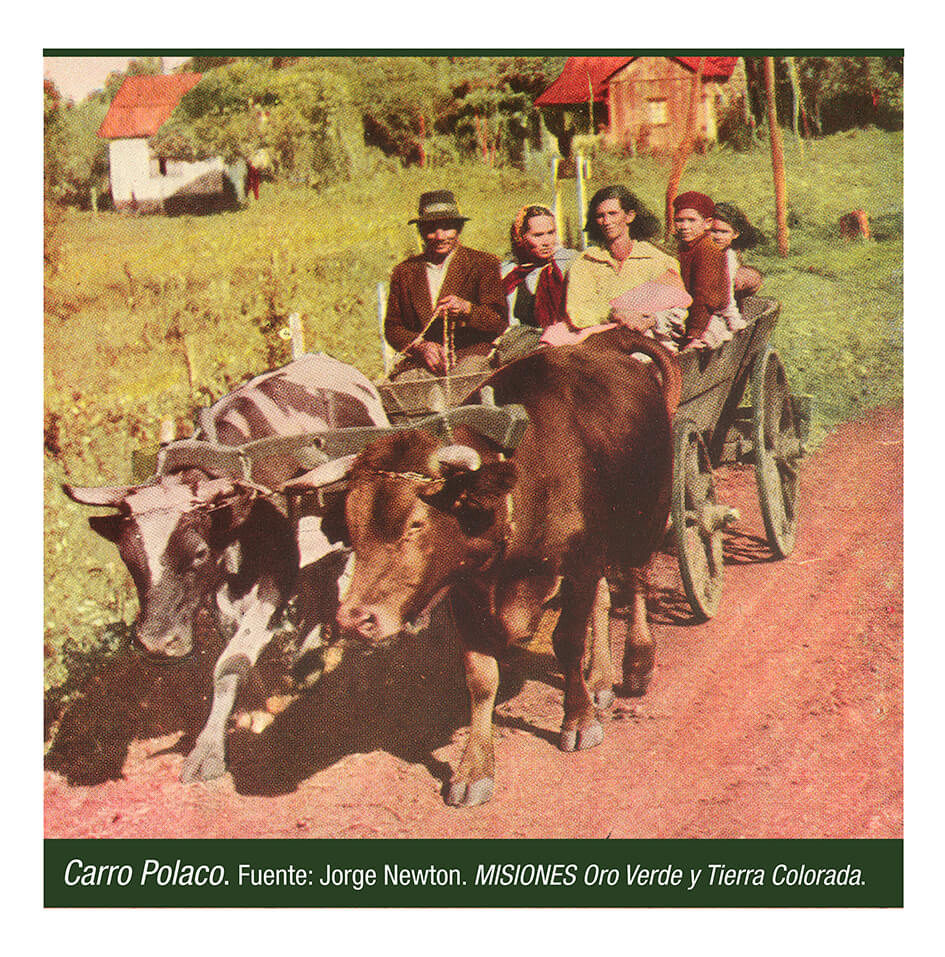

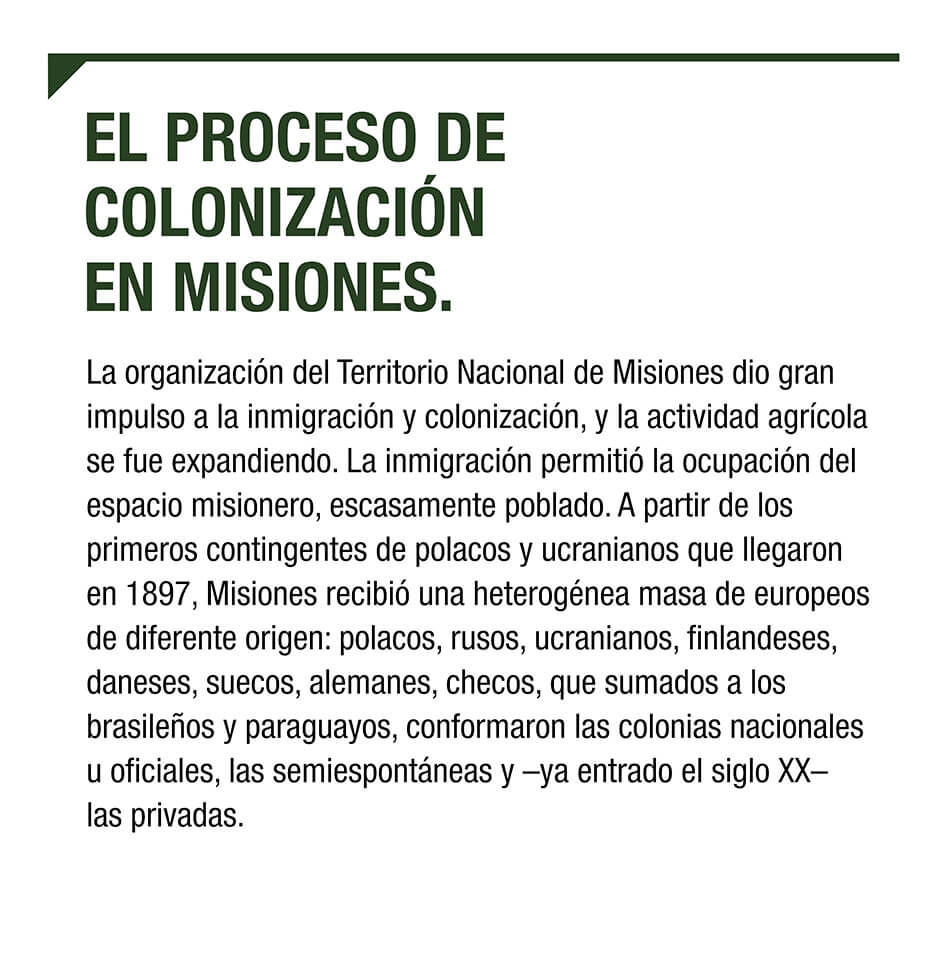

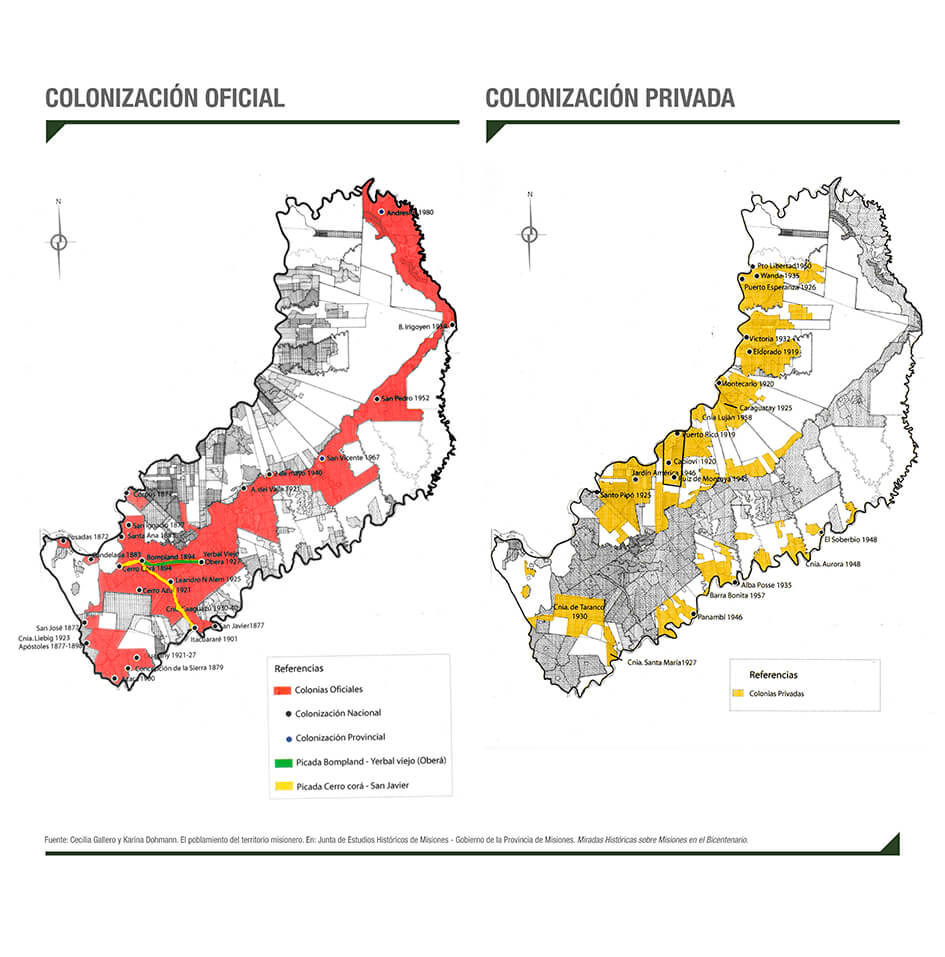

La organización del Territorio Nacional de Misiones dio gran impulso a la inmigración y colonización, y la actividad agrícola se fue expandiendo. A partir de 1897 llegaron polacos, ucranianos, rusos, finlandeses, daneses, suecos, alemanes, checos, que, sumados a los brasileños y paraguayos, conformaron las colonias nacionales u oficiales, las semiespontáneas y –ya entrado el siglo XX- las privadas.

Sector A

Salida

Salón para eventos

Sector B

Patio de las Areniscas

Sector C

Sector A

Culminamos nuestro recorrido con una vista a la Biblioteca Clotilde González de Fernández Ramos, especializada en historia regional y argentina. Cuenta con un centro de documentación, fototeca y hemeroteca con colecciones de los periódicos: La Tarde, La Verdad, El Noticiero, El Eco de Misiones, El Pueblo, El Día; y revistas de época.

Sector D

Sector B

Sector E

Sector C

Sector D

Salida

Sector B

Sector A